| Corrado Corradini |

|

| La campagna correggese nel suo sviluppo storico | |

| Strade Padane |

"Questa magíon che sì gentile e colta

o donne hor fan vostre bellezze ardenti,

otto secoli già selva era folta

tana di lupi, d'orsi e di serpenti,

come e da cui si stata in meglio volta,

le vostre lodi, e i vostri honor presenti

haurete tosto. Hor con silentio audite

signori Illustri, e voi Donne gradite".

In questi versi, editi nel 1556, il poligrafo correggese Rinaldo Corso individuava due elementi ancor oggi fondamentali per una corretta indagine storica dei territorio: chi opera le trasformazioni ambientali e in che modo esse vengono attuate. Ricostruire le trasformazioni ambientali operate in un determinato territorio nel corso dei secoli è una delle tante "ottiche" per delinearne la storia. Il territorio infatti è lo spazio ove si sviluppano rapporti giuridici, economici, umani, sociali; ove esercitano il loro potere le istituzioni "civili" ed "ecclesiastiche"; ove si distribuiscono gli insediamenti abitativi; ove si mettono a coltivazione i terreni e si introducono nuove colture; ove si delineano una viabilità ed una idrografia corrispondenti ai bisogni delle persone che vi dimorano. Ripercorrere attraverso i secoli, seppur a grandi linee, il rapporto uomo/ambiente significa inscrivere le trasformazioni ambientali, strettamente connesse con precise scelte "politiche", entro la cornice di quelli che sono i "processi storici" che hanno portato un territorio, nella fattispecie quello correggese, ad acquistare una sua peculiare fisionomia storica.

Se si considera poi che nel caso di Correggio ancora agli inizi dei Seicento la famiglia dei Signori da Correggio ricavava la maggior parte delle sue entrate dai possedimenti terrieri direttamente goduti e dalle imposte sui terreni; se si pensa che fino alla metà circa dei Duecento alla proprietà della terra era legata la ricchezza di una famiglia; se si riflette sul fatto che, in seguito all'avvento, anche nel correggese, di altre forme di arricchimento economico, le famiglie facenti parte dell'entourage dei da Correggio o comunque emergenti in forza dell'esercizio di attività artigianali o commerciali, investivano oculatamente i loro capitali nella coltivazione della terra e finalizzavano la loro azione al ricavo dei maggior numero di introiti; se si tiene conto che fino all'età dell'industrializzazione l'economia era fortemente dipendente dalla coltivazione della terra, se ne deduce che ricostruire la storia dei "territorio" non significa scrivere una storia "marginale" rispetto a quella rappresentata dalla storia della città (Correggio) o della famiglia dominante (i da Correggio). D'altra parte, la moderna storiografia ha ampiamente dimostrato ed acquisito che il rapporto città/territorio è caratterizzato più da una complessa rete di relazioni, che a volte implica anche il tentativo di sottomettere l'uno all'altra, piuttosto che, e soltanto, da una pura e semplice contrapposizione egemonica dell'una ai danni dell'altro.

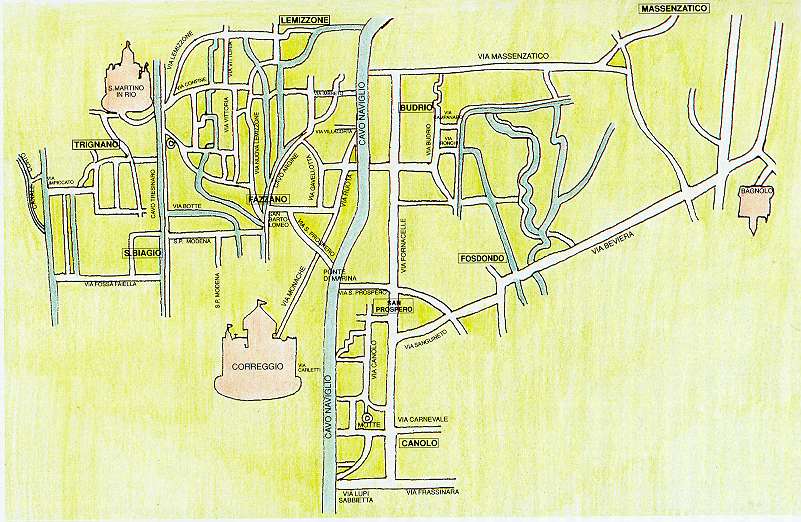

La ricostruzione storica dei territorio correggese che in questa sede si cercherà di delineare non abbraccerà tutti i possibili campi di indagine che il territorio offre, ma sarà incentrata sulle vicende politiche che hanno portato la famiglia dei da Correggio ad estendervi la propria signoria e a crearvi uno stato; sulla distribuzione degli insediamenti abitativi e sulla loro organizzazione giuridico-istituzionale; sulla divisione che le parrocchie vi hanno operato. Ci si riferirà quindi al territorio occupato dalle attuali ville di Budrio, San Prospero, Fosdondo, Canolo, Mandriolo, Mandrio, San Martino di Correggio, San Biagio, Fazzano. Rispetto all'oggi restano escluse le frazioni di Prato e di Lemizzone aggregate a Correggio, con alterne vicende, a partire dal 1797; rispetto al territorio della contea prima e dei principato di Correggio poi, restano esclusi gli attuali comuni di Campagnola e Fabbrico (considerati però già al tempo del dominio dei Da Correggio dei "paesi" dello stato) e di Rio Saliceto. La nostra ricostruzione storica ingloba due ville, Budrio e Canolo, la cui storia non è legata alla famiglia dei Da Correggio e non può considerarsi correggese, bensì reggiana. Fin dal Medioevo, infatti, e fino all'età Napoleonica, esse facevano parte dei territorio dei Comune di Reggio Emilia. La storia di Canolo poi, fino alla metà dei Trecento si identifica con quella della famiglia Lupi che fu signora di quella villa, partecipando come protagonista alle vicende dei Comune reggiano.

Eppure questa "artificiosa" delimitazione nell'indagine territoriale si rivela ugualmente giustificata in sede storica: il territorio oggi occupato dalle ville di Budrio, Canolo, Fosdondo, Mandrio, Mandriolo costituiva nel Medioevo il plebanato della pieve di Camporotondo-Fosdondo, cioè l'ambito territoriale all'interno dei quale la pieve di Fosdondo esercitò la sua giurisdizione spirituale fino al 1508. Nell'Alto Medioevo, fino al Duecento, i confini di un plebanato non avevano soltanto una valenza ecclesiastica, ma delimitavano una vera e propria circoscrizione amministrativo-territoriale e sottoponevano i proprietari delle terre che vi erano situate a versare la decima dei prodotti alla pieve. A ciò si aggiungano due considerazioni: la prima è che nel Quattrocento, allentandosi la dipendenza delle chiese di Fazzano, San Biagio e San Martino rispettivamente dal monastero di San Tommaso di Reggio e dalla Canonica di Santa Maria di Reggio, la pieve di Fosdondo diventerà il referente principale anche per queste tre chiese e parrocchie; la seconda è che il territorio di queste nove ville e parrocchie che circonda la città di Correggio costituirà, dopo l'erezione della Collegiata di San Quirino nel 1508, il vicariato foraneo di Correggio assieme a Rio Saliceto. Si impone una considerazione: più ci si addentra nella storia dei secoli passati e minore risulta essere quella distinzione tra società "civile" e società "ecclesiastica" a noi tanto familiare. Di qui la necessità di tenere presente, anche per lo studio dei territorio, l'importanza che le strutture ecclesiastiche hanno avuto. Se è vero, come molti studiosi di storia correggese hanno affermato senza il supporto di dati obiettivi, che sarebbe stata intenzione del cardinal Girolamo da Correggio erigere, attorno alla metà del Cinquecento, la città di Correggio e il suo territorio in diocesi (di fatto mai creata), il territorio delle nove frazioni e parrocchie qui considerate ne avrebbe costituito l'ossatura fondamentale.

Un'ultima considerazione. Ci si rende perfettamente conto che la materia trattata in queste pagine, desunta in gran parte da documentazione di tipo archivistico, possa invogliare scarsamente il lettore. D'altra parte le profonde trasformazioni subite dall'ambiente in questi anni hanno cancellato "visivamente" buona parte dei relitti documentari (archeologici, naturalistici, idrografici, toponomastici, architettonici, ecc.) depositati dalla Storia sul territorio a tal punto che, pur restando valido a livello generale l'assunto che il territorio contiene in sè gli aspetti della sua storia, difficilmente oggi con la sola sua osservazione diretta ci si rende conto di tutti i processi da esso subiti. Un esempio per tutti: quante tracce sono oggi rimaste dei processo di incastellamento avvenuto nelle nostre zone nel secolo decimo? Ecco allora l'importanza di dotarsi di una "coscienza storica" che permetta di recuperare con pienezza l'identità di un territorio, alla cui storia rimandano episodicamente i nomi di talune vie e corsi d'acqua, l'architettura degli edifici signorili e religiosi e altro ancora.

I ritrovamenti archeologici che si sono susseguiti dal secolo scorso ad oggi nel territorio correggese arricchiscono e connotano il quadro della stratificazione culturale che emerge ad un primo approccio con l'analisi della toponomastica locale. All'insediamento degli Etruschi nelle nostre zone risalgono i resti ed alcuni oggetti di una sepoltura rinvenuti a San Martino di Correggio. Pochissime, e prevalentemente linguistiche, le testimonianze della civiltà dei Galli e dei Liguri. Consistenti le testimonianze relative alla civilizzazione di queste zone nell'età romana. Accanto agli esempi di centuriazione del territorio ancora ben rilevabili, sia dalle fotografie aeree che dall'esame delle carte dell'istituto Geografico Militare, (ad esempio nella Geminiola di San Biagio, o ancora nella zona tra Canolo e Cognento, l'antico Quingente, toponimo latino legato alla misura estensiva di un fondo) sono state rinvenute delle tombe a Budrio e a Fosdondo; avanzi di abitazioni a Fazzano e a Mandrio con alcune monete di età imperiale; ancora a Mandrio un'ara marmorea con una lapide dedicata a Giunone; tombe ed avanzi di case di età romana, nonchè oggetti ornamentali ed utensili a Canolo.

I reperti più significativi sono senza dubbio il leone marmoreo (che oggi si conserva nel cortile del Palazzo dei Principi) che faceva parte di un complesso funerario andato perduto; l'epigrafe di Petronio Caprario oggi murata nella parte interna della facciata della chiesa della Madonna della Rosa e soprattutto il frammento della lapide degli Antistii rinvenuto a Lemizzone nel 1983 e risalente alla seconda metà dei I secolo avanti Cristo, in cui è elencato il gruppo familiare che ha commissionato il monumento sepolcrale.

Se a partire dall'anno 772 è possibile tracciare con documentazione archivistica la storia e le trasformazioni ambientali di quella vasta parte di territorio compresa tra le località di Migliarina, Rolo, Fabbrico, Campagnola, Rio Saliceto, per il territorio correggese in questa sede considerato, è necessario attendere i documenti prodotti nei secoli X e XI. Attorno al Mille il territorio correggese è suddiviso in piccoli agglomerati abitativi, provvisti di un nucleo di case centralizzato, attorno a cui gravitano altre case sparse, qualificate come villae o, se piccoli raggruppamenti di case, loci et fundi.

Il territorio cioè si presentava già costellato di insediamenti umani stabili, dotati di propria fisionomia, i quali, in un paesaggio agrario dominato ancora per buona parte dall'incolto, dalla boscaglia e dagli acquitrini, rappresentano dei riferimenti sicuri per riprendere con rinnovato vigore l'opera di colonizzazione e di bonificazione agraria.

In queste ville possiedono proprietà terriere, in genere ricevute in donazione, i grandi enti ecclesiastici reggiani: la Canonica di Santa Maria, cioè il Capitolo dei Canonici della Chiesa Cattedrale di Reggio; il monastero femminile di S. Tommaso, e, soprattutto, il monastero di S. Prospero che, fondato dal vescovo Teuzone nell'anno 1006, viene fatto oggetto di notevoli donazioni di terre da parte di proprietari aventi beni nel correggese nel corso dell'undicesimo e dodicesimo secolo e che, in seguito ad una permuta con il monastero di Santa Giulia di Brescia, nel 1214, arriverà a controllare una vasta area di terra comprendente le zone di Migliarina, Fossoli e Budrione.

Accanto agli enti ecclesiastici, le consorterie familiari si dividono la proprietà della terra: gli uni e gli altri impegnati a strappare all'incolto il maggior numero di terre da coltivare. In un primo momento la proprietà delle consorterie familiari è su scala regionale (cioè una famiglia possiede beni in regioni e in diocesi diverse) poi, progressivamente, la famiglia cercherà di riunire tutte le sue proprietà all'interno di una diocesi e di circoscriverle il più possibile attorno ad una determinata località che diventa il centro dei potere economico e politico di quella famiglia. Anche i Figli di Frogerio, da cui avranno origine i da Correggio, seguiranno questo processo: ancora attorno al Mille essi possiedono beni nei comitati di Parma, Modena e Reggio; progressivamente essi restringono i loro possedimenti nel reggiano, soprattutto attorno alle zone di Campagnola e di Correggio, facendo di quest'ultima il centro dei loro potere ed assumendone l'appellativo.

Se si considera come elemento caratterizzante per la storia correggese la vicenda e l'azione storica della famiglia dei da Correggio è possibile suddividere anche la storia dei territorio entro tre ambiti cronologici:

-) il primo, corrispondente al periodo compreso tra il Mille e la metà dei secolo XII, è caratterizzato da una grande parcellizzazione della proprietà e dei potere nel territorio (enti ecclesiastici, consorterie familiari come i Gandolfingi a Mandrio, i Lupi a Canolo, i Da Palude a Fabbrico, i Da Correggio a Correggio e altre consorterie minori) ed è dominato dalla parabola storica della dinastia Canossana, all'ombra della quale, le alleate consorterie famigliari locali si ritagliano la loro porzione di potere;

-) il secondo, corrispondente al periodo cronologico compreso tra metà dei secolo XII e il primo trentennio dei Seicento, vede l'affermarsi ed il consolidarsi dei potere dei Da Correggio. Approfittando della disgregazione dello stato Matildico, i da Correggio (sec. XII-XIV prima metà) si rafforzano in loco, si rivolgono ad altre realtà territoriali (Parma ad esempio), si inseriscono come protagonisti della vita politica dell'Italia del Nord (basti pensare a Gilberto da Correggio agli inizi dei Trecento), cercano di costruire un loro stato sul medio corso dei Po comprendente Parma, Reggio, Correggio ovviamente, Castelnuovo Sotto, Brescello, Guastalla, Cremona. Fallito questo disegno, ripiegano sui luoghi aviti e ne ottengono la prima investitura ufficiale da Bernabò Visconti nel 1371, il testo della quale è alla base di tutte le successive investiture attraverso le quali lo stato viene eretto in contea prima e in principato poi; -) il terzo, dal 1635 al Regno d'Italia, nel quale il territorio correggese entra a far parte, pur godendo di una certa formale autonomia, dei Ducato Estense in seguito alla triste vicenda dei principe Siro (dichiarato decaduto dall'impero nel 1633) e ne segue le sorti fino alla proclamazione dei Regno d'Italia.

Anche per il territorio correggese il secolo X è il secolo delle grandi trasformazioni territoriali e istituzionali. Ad una prima iniziativa di colonizzazione agraria, iniziata nel secolo Vili, che aveva come centro propulsore la curtis di Migliarina e i cui effetti benefici si erano irradiati nelle vicine zone di Mandrio e di Mandriolo, segue un rallentamento dell'opera di bonificazione dell'incolto a causa dei clima di incertezza e di insicurezza creatosi nel secolo X. Dapprima le ondate e le incursioni barbariche degli Ungari (tra la fine dei secolo IX ed il 954) le cui tristi conseguenze vengono sperimentate in tutta la loro crudezza dalla vicina città di Reggio; poi il vuoto di potere che si crea a livello centrale, e che favorisce la formazione di potentati locali, creano un clima di violenza e di insicurezza che conduce alla necessità di erigere delle fortificazioni a difesa degli abitati: dei castelli appunto. Non si deve pensare alla loro struttura prendendo come riferimento i castelli di tipo basso-medievale o rinascimentale a noi più noti: i castelli eretti nel secolo X erano delle fortificazioni ottenute utilizzando anche elementi naturali (terrapieni, fossati) oppure erano palizzate o ancora edifici in muratura simili più ad un torre di guardia che ad un complesso edilizio. Una volta cessato definitivamente il pericolo ungaro, riportata la pace politica con l'impero Ottoniano, questi castelli non soltanto diventeranno centri propulsori per la modificazione e la conquista dei paesaggio agrario, ma anche altrettanti centri per la costruzione di un potere politico locale, su base territoriale, da parte dei "signore" che ne detiene la proprietà e che in buona parte dei casi ha in precedenza provveduto ad edificarli.

Tra Mandrio e Mandriolo il Castrum novum, il "Castel nuovo" cioè, attestato nella documentazione negli anni 980 e 1066 è tenuto dalla consorteria famigliare dei Gandolfingi: tra i membri di essa viene fatta menzione di Guido, il primo che si qualifica anche con l'appellativo di "Da Palude" e da cui discenderanno i Da Palude il cui esponente più illustre, Arduino, sarà capitano di Matilde di Canossa. Guido Da Palude tiene il castello di Mandrio assieme ad Elino dei fu Itero, suo parente che appartiene allo stesso ceppo dei Gandolfingi. A Budrio il castello risulta essere nel 1006 di proprietà di Walperga, figlia di Bonizone da Correggio, il quale era fratello di Regina, moglie di Elino dei fu Itero, il comproprietario dei Castrum novum di Mandrio. A Correggio il castello è tenuto dagli antenati della famiglia dei da Correggio, mentre a San Biagio il locale castello nella seconda metà dei secolo XI è di proprietà della famiglia di Umberto "de Cinaclo" di Fazzano, sulla quale però non si hanno ulteriori notizie.

Per quanto riguarda gli altri castelli che sorgevano nel correggese, vale a dire a Fosdondo e a Canolo, si dispone di espliciti riferimenti documentari risalenti ad epoche abbastanza tarde: al 1216 per il castello di Canolo; al 1277 per i tre castelli (Fosdondo, Camporotondo, Degli Orsi) posti a Fosdondo. Si hanno però fondate ragioni per ritenere che la loro erezione risalga ben prima di queste date in quanto potrebbe essersi verificato, vista la scarsa documentazione archivistica riguardante le zone correggesi a noi pervenuta, un certo "scarto cronologico" tra quella che è la realtà presente sul territorio e il riflesso di questa realtà nella documentazione: nel caso specifico di Fosdondo lo scarto cronologico è molto ampio (più di due secoli) rispetto alle altre realtà dei territorio. Ora se si considera che Fosdondo (Camporotondo, ma i due toponimi sono equivalenti) era sede di pieve e che, in genere, ma non è automatico, accanto alla pieve sorgeva un castello, come ad esempio a Prato; che la pieve di Camporotondo di proprietà dell'episcopio reggiano nell'anno 980 viene usurpata al suo legittimo proprietario, il vescovo di Reggio, dal marchese Bonifacio di Canossa, con tutti i possedimenti e le rendite ad essa spettanti, nella prima metà dei secolo XI; che Fosdondo è menzionata tra le terre dei patrimonio matildico, risulta infatti difficile ritenere che soltanto nel Duecento si sia fortificato una zona così importante. Per quanto concerne poi il castello di Canolo occorre tenere presente che la famiglia Lupi, che di esso è signora, risiede stabilmente a Canolo fin dalla prima metà dei secolo XI. Nella ricostruzione genealogica della famiglia la più antica attestazione documentaria di un sicuro appartenente ad essa risale all'anno 1096 ed è stato individuato in quel Gerardo Lupo che è al seguito di Matilde di Canossa: se tale era la posizione sociale della famiglia Lupi è agevolmente ipotizzabile che fin da allora essa avesse provveduto ad erigere un simbolo dei proprio potere. Tutti questi castelli nel secolo XV risultano ridotti ad un ammasso di rovine e qualificati con il termine "Motta": la "Motta delle case degli Orsi" a Fosdondo e il terreno "motivo" posto dietro la chiesa di Canolo sono di proprietà dei da Correggio. Il castello di Budrio viene definito come una motta que vocatur castrum illorum de Lupis (cioè: la motta detta il castello dei Lupi) con evidente riferimento alla proprietà che anche sul castello di Budrio, in epoca a noi sconosciuta, avrebbe avuto la famiglia dei Lupi di Canolo: questo castello sorgeva dietro la chiesa di Budrio e leggermente scostato da essa e i suoi ruderi, nel 1750, sarebbero stati impiegati, secondo la tradizione, nella riedificazione della locale chiesa parrocchiale. Il castello di Mandrio viene definito nella documentazione quattrocentesca, con termine dispregiativo, 'Il Castellazzo" ed oggi si è persa traccia della sua ubicazione, mentre per il castello di San Biagio sappiamo soltanto che si ergeva in direzione di San Martino in Rio.

Con l'affermarsi della dinastia Canossana il territorio correggese viene attratto nell'orbita di quella signoria e con Matilde ne subisce, per taluni periodi, il diretto controllo. Già l'avo di Matilde, il marchese Tedaldo, possedeva alla fine dei decimo secolo beni a Fosdondo e a Mandrio; il padre di Matilde, il marchese Bonifacio di Canossa, aveva occupato la pieve di Camporotondo e direttamente goduto delle proprietà ad essa pertinenti. A Matilde di Canossa si legano in alleanza tutti gli appartenenti alle famiglie detentrici di centri di potere nel correggese: i "Figli di Frogerio", cioè i Da Correggio;

Ingo da Valleputrida, testimone nell'anno 1083 di una donazione di Matilde, discendente in linea diretta da quell'Elino del fu Itero che abbiamo visto essere comproprietario nel 980 dei Castrum novum di Mandrio assieme ad un membro dei Gandolfingi;

Gerardo Lupi da Canolo, testimone nell'anno 1096 con Obizzo da Campagnola, in un atto contenente una vertenza tra Matilde di Canossa ed il Monastero di San Benedetto di Polirone.

Secondo il cantore di Matilde, il monaco Donizone, Matilde trasporta a Canossa le reliquie dei martire san Quirino, compatrono allora con san Michele della omonima chiesa di Correggio, reliquie che, pare, si trovassero già a Correggio nel 1039.

Inoltre nell'anno 1101 la Gran Contessa provvede a liberare le persone residenti su terre di proprietà della Canonica di Santa Maria di Reggio, situate a Mandrio e a Correggio, dagli aggravi imposti da taluni suoi ministri, dagli obblighi relativi all'albergaria (al dovere cioè di dare ospitalità e vitto al proprietario delle terre quando vi si recava in visita), al fodro, al placito, alle imposte.

A quanto disposto da Matilde di Canossa in relazione all'albergaria faranno riferimento i manenti, cioè i coloni che risiedono stabilmente sulla terra, della Canonica di Reggio Emilia nelle controversie relative ai patti colonici da loro sostenute con i Canonici della Cattedrale di Reggio nel secolo XII.

I da Correggio, signori fin dall'anno 1009 dei castello di Correggio e fin da allora intenti a favorire la locale chiesa di San Michele, vengono investiti nell'anno 1097 dall'abate di Frassinoro della corte e dei castello di Campagnola, acquistati poi definitivamente nel 1141. Dalla documentazione risalente al primo decennio dei secolo dodicesimo si ricava che era stata loro facoltà imporre, in anni addietro, obblighi e tributi anche al di fuori di Correggio (a Mandrio, per esempio). Indice poi di un riconosciuto potere è il titolo di "comes illius terre" (conte di quella terra, di Correggio cioè) attribuito a Gerardo da Piazza in un documento dell'anno 1109, anche se ci sfugge l'esatto valore giuridico che quel titolo allora comportava.

Il figlio di Gerardo, Alberto da Correggio, è espressamente qualificato come signore di Correggio nel 1172. Nel 1176 i membri della consorteria dei da Correggio provvedono a fondare l'ospedale di San Bartolomeo al ponte Mainardo, verso Fazzano, donando la terra ai sacerdoti della chiesa correggese dei SS.mi Michele e Quirino con il preciso obbligo che questi provvedano alla materiale realizzazione della chiesa e dell'ospedale. Già a partire dalla seconda metà dei secolo XII i da Correggio favoriscono la diffusione dei culto di san Quirino e mirano ad assumere sempre più il ruolo di patroni della unica chiesa correggese situata all'interno dei castrum.

Nel 1174 Alberto da Correggio acquista terre a Migliarina, a Mandrio, a Fazzano e, nel 1189, i suoi figli ricevono in affitto dal rettore della chiesa di S. Giulia di Migliarina alcune terre poste in Rubiano, a Gualesenda e a Villanova, mettendo fine così ad una vertenza tra la chiesa di Migliarina e Alberto da Correggio che durava dal 1157.

Il castrum di Correggio poi, nella seconda metà dei secolo dodicesimo, diventa il centro di riferimento politico, economico e sociale per gli abitanti dei dintorni: infatti in una testimonianza, risalente al 1191 ma riferentesi ad almeno quarant'anni prima, un testimone afferma di avere visto un membro della famiglia dei Carelli, manenti della Cattedrale di Reggio, andare ad abitare nel castrum di Correggio, sul territorio di Alberto da Correggio, e nel 1172 i signori e la Comunità di Correggio stipulano accordi con gli uomini di Budrio e di Rio per l'approvvigionamento delle acque.

I secoli "chiave" della ascesa della signoria correggesca sono sicuramente il XIII ed il XIV in quanto se da un lato i da Correggio non riescono a ritagliarsi nel complesso panorama politico di questi anni uno stato nelle zone comprese tra Cremona, Correggio con baricentro Parma, dall'altro, nel 1371, vedono riconosciuta giuridicamente la loro signoria su Correggio e sul correggese da parte di Bernabò Visconti. Correggio diventerà così il fulcro da cui essi irradieranno le loro pretese territoriali ancora nel quattrocento orientate verso il parmense.

Attorno alla metà dei Duecento l'area attorno al correggese diviene teatro di un processo storico che vede da un lato il Comune e la città di Reggio impegnati nel recupero e nella riorganizzazione dei controllo dei loro distretto e dall'altro forze centrifughe che si raccolgono attorno ad un castello di una famiglia dei contado e che, alimentate spesso da fuoriusciti cittadini, originano rivolte e contrapposizioni al governo comunale cittadino. Nel 1265 il Comune popolare di Reggio, cacciati i ghibellini, cinge d'assedio il castello di Canolo, occupato della famiglia Lupi e dalle altre forze ghibelline, costringendo i Lupi a firmare una pace che, pur riconoscendo a questa famiglia il controllo sul castello e su Canolo, li obbliga a non promuovere azioni ostili contro la città ed il Comune di Reggio. Da parte reggiana poi si provvede a rafforzare il controllo su questa parte della Bassa riscattando dai Cremonesi il castello di Reggiolo, ad essi venduto in precedenza dai Sessi.

Nel 1277 il Comune di Reggio, per mettere fine alle liti e alle rivendicazioni, che duravano da più di un decennio ormai con i da Correggio, per il possesso dei Bosco e della Corte dell'Argine, è costretto a cedere a questi il dominio sui castelli di Camporotondo, Fosdondo e degli Orsi, posti nella villa di Fosdondo a ridosso dei cavo Bondeno. In questa occasione vengono fissati i confini tra le giurisdizioni e le pertinenze territoriali dei Comune di Reggio e dei Da Correggio, confini che resteranno pressoché invariati fino al 1633, anno della perdita dei feudo da parte dei da Correggio. La villa di Budrio con la parte dei Ronchi, fino ai confini con Massenzatico, fa parte dei territorio dei Comune di Reggio nella zona a sud; ad ovest i confini saranno rappresentati dal corso dei cavo Bondeno e dalla strada della Beviera: al di là Reggio, al di qua Correggio; le ville di San Michele della Fossa e di Canolo saranno territorio di Reggio.

Nel 1293 Corrado dei fu Opizone da Correggio prende in affitto dal Comune di Reggio la Geminiola, affitto che si trasformerà poi in diretta proprietà. L'azione di Giberto da Correggio agli inizi dei Trecento a favore dei Comune di Reggio contro la signoria Estense ottiene come risultato l'investitura dei castello di Campagnola e della corte di Bedollo. Tra il 1325 ed il 1329 i da Correggio rinnovano investiture feudali ai loro vassalli, consistenti in terre poste a Fosdondo e nei Ronchi. Nel 1369 i da Correggio ottengono dall'imperatore Carlo IV l'investitura delle ville di Fazzano e San Biagio.

Tra la fine di aprile e gli inizi di maggio dell'anno 1371 in seguito ad un complotto ordito dall'Estense, Feltrino Gonzaga preferisce vendere la città di Reggio a Bernabò Visconti piuttosto che vedersi costretto a doverla cedere alle truppe dei signore di Ferrara. Dal 2 maggio al 22 maggio la città di Reggio subisce il sacco ad opera delle soldatesche dei conte Lucio Lando. Impadronitosi di Reggio, Bernabò Visconti assedia Correggio, dove Giberto da Correggio gli si era ribellato. Bernabò Visconti ottiene la cittadina non con la forza, bensì cedendo al nipote di Giberto, Guido da Correggio, i castelli di Correggio e Fabbrico con le ville ad essi pertinenti, vale a dire Fosdondo, San Prospero, Camera, Fazzano, San Biagio, San Giovanni, San Martino, Vico Mandrio, Caprile, Mandriolo, Saliceto, Campagnola, Bedollo. Nel 1372 Guido, forte dell'aiuto delle truppe viscontee, entra in Correggio e ne diventa il legittimo signore sotto la tutela di Bernabò Visconti.

L'investitura di Bernabò Visconti a Guido da Correggio segna, dal punto di vista giuridico, il riconoscimento dell'esistenza di uno stato territoriale con capitale Correggio, di godimento della famiglia omonima, che, con il passare degli anni, assumerà tutte quelle articolazioni istituzionali e sociali che caratterizzano i grandi Stati regionali italiani.

La prima investitura imperiale, concessa ai da Correggio dall'imperatore Federico 111 nel 1452, con la quale si eleva a contea lo stato correggese, toglie i da Correggio dal pericolo che si era venuto profilando, nella prima metà dei Quattrocento, di una diretta sudditanza dagli Estensi, ponendo il feudo direttamente sotto la protezione imperiale. I territori dei distretto parmense e reggiano che ivi sono menzionati sono il frutto di un'accorta, ma anche rischiosa, politica di alleanze e di equidistanza dai potenti vicini che i da Correggio avevano perseguito nella prima metà dei Quattrocento. Una politica improntata non soltanto a difendere la propria esistenza e piena indipendenza in un panorama politico italiano che nel secolo XV si rivela sempre più difficile per le piccole realtà territoriali come Correggio, ma volta anche a sfruttare ogni possibile eventualità favorevole per impossessarsi di terre nella zone dei distretti reggiano e parmense.

Gli equilibri politici formatisi nella seconda metà dei Quattrocento comporteranno per i da Correggio il definitivo abbandono di Castelnuovo Sotto, Brescello, Scurano e Bazzano ed il ripiegamento definitivo sui territori di Correggio, Fabbrico, Campagnola, Rossena, Rossenella, Gombio con possessi a Medesano e nella valle di Campegine. è su questo territorio che i da Correggio vivono nel secolo XVI l'ultima loro grande stagione politica che, inauguratasi sotto il governo di Veronica Gambara, contraddistinta dall'alleanza con la Spagna, segnata dalle due visite a Correggio dell'imperatore Carlo V nel 1530 e nel 1532, raggiunge il massimo splendore al tempo e con l'azione dei cardinal Girolamo da Correggio.

Sotto la dominazione Estense, sostituitasi nel 1635 a quella dei da Correggio in seguito alla destituzione dei principe Siro da parte dell'impero, il territorio dell'ex-principato di Correggio continuerà a mantenere una sua propria individualità.

Con i governi Rivoluzionari alla fine dei Settecento ed agli inizi dell'Ottocento si assiste ad una nuova sistemazione giuridico-territoriale dei correggese: Budrio vien creato Comune di terza classe comprendente anche la frazione di San Prospero; Comune di terza classe diventa anche Canolo, comprendente anche Fosdondo.

Contro le modificazioni territoriali che nel 1802 la Commissione incaricata dal Governo della Repubblica Italiana dell'organizzazione distrettuale aveva predisposto per il correggese, si schiera Isidoro Vari autore di un'interessante notificazione a stampa dal titolo Ragioni che militano a favore della Comune di Correggio pubblicata nel 1802. In essa viene ribadito, ad esempio, che la città di Correggio ha sempre rappresentato una sola ed unica comunità, da tempo immemorabile, con le sue ville: Rio Saliceto, San Martino, San Biagio, Fosdondo, San Prospero, Mandrio, Mandriolo e Fazzano; che i debiti che gravano sulla cassa comunale di Correggio sono comuni anche a queste ville; che la maggioranza dei possidenti terre in queste ville abita all'interno della città di Correggio. Isidoro Vari evidenzia ancora che accorpare, come si cercava di proporre, le ville di Mandrio, Mandriolo e Fazzano al fine di creare un unico Comune di terza classe è certamente contrario ad un'efficiente funzionalità, in quanto tra di esse non vi è nessuna diretta comunicazione, frapponendosi i territori delle ville di San Martino e San Prospero che si vuole aggregare ad altri Comuni.

Il progetto della Commissione, criticato dal Vari, non ebbe seguito.

Con la Restaurazione Estense la distrettualizzazione correggese viene regolata dal decreto dei 15 gennaio 1815: fanno parte dei territorio dei Comune di Correggio, sottoposto al Governatorato di Reggio Emilia, oltre alle "tradizionali" ville ricordate dal Vari, anche Budrio e Canolo. In seguito Rio Saliceto e Campagnola saranno costituiti Comuni autonomi mentre dei Comune di Correggio entreranno a far parte anche Lemizzone e Prato.

A partire dalla seconda metà dei Trecento, nella documentazione, vengono menzionati con continuità degli insediamenti abitativi minori, dotati di fisionomia propria, e situati nel territorio oggi compreso dalle frazioni di San Prospero, San Biagio e San Martino di Correggio. I loro toponimi ricorreranno sia nella documentazione pubblica (ad es. gli estimi) che in quella privata (ad es. gli atti notarili) fino alla seconda metà dei Settecento.

Nello spazio compreso tra la zona prospiciente le fosse dei castrum di Correggio e la strada che portava a Reggio, al di qua dei cavo Naviglio (in quella zona oggi occupata da via Conventino e da via Monache) si estendeva la villa Camera, la cui prima attestazione documentaria risale al 1217, ove, nella seconda metà dei Trecento e nel Quattrocento, risiedeva buona parte dei nuclei famigliari dei Lusetti, e dei Flora, dividendosi la proprietà di una buona fetta di quel territorio.

Attorno all'attuale via Sanguineto, si estendeva la villa di Sanguineto, toponimo attestato nella documentazione fin dall'anno 1136: questa villa dava il nome anche al ponte sul Naviglio (ponte che in seguito alle spese sostenute per il suo rifacimento nel Settecento dai Canonici di San Quirino si chiamerà appunto "Ponte dei Canonici") posto fuori Correggio, lungo la via de la plopa (così si chiamava nel Quattrocento l'attuale via Fosdondo) che collegava Correggio con Fosdondo e Bagnolo.

In prossimità dell'attuale via Ardione a San Biagio si stende la villa Ardione, nucleo abitativo attestato nella documentazione dal 1297, con la Chiesa di S. Maria Maddalena.

Il maggior numero di questi insediamenti di cui oggi si è persa memoria era però situato nello spazio territoriale oggi assegnato alla villa di San Martino, la più estesa dei Comune di Correggio.

In prossimità di Correggio si estendeva la villa Alberica; la villa Carella (il cui nome risaie probabilmente al fatto che li vi era il manso della chiesa Cattedrale di Reggio lavorato nel secolo XII dalla famiglia dei mansionari appunto Carelli) si estendeva nella zona attorno alla chiesa parrocchiale (la Visita Pastorale dei vescovo di Reggio mons. Locatelli dell'anno 1574 definisce la chiesa di San Martino di Correggio "sive Carelle"); poi le ville Bellesia, Bernolda, Schiatta (queste due probabilmente erano confinanti), Lovana, Zaccarella abitate per buona parte dai gruppi famigliari dei Bellesia, dei Bernoldi, dei Lovani, degli Schiatti, degli Zaccarelli.

Questa distrettualizzazione amministrativa dei territorio correggese, maggiormente ramificata rispetto a quella che si può ricavare dalla documentazione altomedievale e rispetto a quella che è fino a noi pervenuta, nel Trecento è già compiuta, è già completa, non varierà più. Essa allora deve essere fatta risalire alla nuova realtà venutasi a creare nelle campagne correggesi dopo il secolo XII.

Con il rinnovato impulso infatti, a partire dal secolo XII, per proseguire fino a tutto il Quattrocento, l'opera di colonizzazione agricola riduce progressivamente lo spazio occupato dall'incolto, dalla boscaglia, dagli acquitrini, dalla sterpaglia, creando nuove terre lavorative ed aumentando la produttività di quelle già fertili. Questa intensa e sistematica opera di trasformazione dei paesaggio, unita alla crescita demografica, che si interromperà soltanto con la falcidia operata dal propagarsi della peste nera dei 1348, favorisce il ripopolamento delle campagne e la formazione di insediamenti abitativi minori, i quali acquistano all'interno dei territorio una loro specifica fisionomia.

Estremamente significativa a questo proposito la terminologia usata dai notai correggesi nella documentazione finalmente cospicua della seconda metà dei Trecento e nel Quattrocento. Nei registri delle imbreviature dei notaio correggese Ubertino Zuccari dei decennio attorno al 1370 ricorre l'espressione 'In villa de Sancto Martino districtus Corigie, in loco dicto vila Carecla" (o, a seconda delle ville, 'In loco dicto in vila Lovana" o ancora 'In loco dicto de domibus de Sclatis" ecc). Nel Quattrocento i notai correggesi alla formula ad es. "habitator in villa Bernolde" fanno seguire la precisazione "Sancti Martini districtus Corigie territorii" o ancora "habitator ville Carelle, parochie Sancti Martini, districtus Corigie". Il mutato quadro abitativo viene recepito nella documentazione: non è più sufficiente indicare il territorio della villa di San Martino, occorre specificare anche gli agglomerati rurali che lo costellano. Composte da un numero limitato di case e di abitanti, queste ville minori sono delle realtà territoriali vere e proprie che si rafforzeranno ulteriormente nella seconda metà dei Quattrocento in corrispondenza dell'ultima ondata di colonizzazione agricola nel correggese. Chi vi abita o chi vi possiede terre è soggetto al gettito fiscale e a tutti gli altri oneri richiesti dallo stato, fino a che, attorno alla metà dei secolo XVIII, in seguito ai principi ispiratori dell'ordinamento dello stato settecentesco che tendono sempre più a far coincidere il territorio delle ville con quello delle parrocchie, esse saranno inglobate alle ville provviste di chiesa parrocchiale.

La villa non è soltanto una circoscrizione territoriale o amministrativa, ma è anche una comunità di persone e, come tale, ha i propri ordinamenti istituzionali, ordinamenti che si desumono dagli Statuti cittadini. Degli Statuti di Correggio esistono tre redazioni manoscritte (la più antica a noi conservata risale all'anno 1570) e una sola a stampa, edita nel 1675, in pieno governo Estense. Nella redazione manoscritta dei 1570, compilata quando ancora Correggio era governato dai Signori da Correggio, emerge che a capo delle ville sono posti dei consoli, i quali, sotto pena, hanno l'obbligo di denunciare all'autorità giudiziaria i crimini ed i danni che si fossero eventualmente verificati nelle ville loro affidate. Che a capo della comunità locale, il comune, ci fossero i consoli è una realtà che risale all'età medievale: per esempio, per la villa di Mandriolo sono attestati consoli fin dai 1282. A quanto disposto dall'unica rubrica riguardante le funzioni dei consoli delle ville negli Statuti del 1570 si può aggiungere che, dall'esame di altra documentazione (atti notarili soprattutto), è emerso che se sorgevano nella villa questioni importanti dietro loro iniziativa venivano convocati i capifamiglia a consiglio e ai consoli spettava eseguire quanto in quella sede era stato deciso.

Negli Statuti, editi a stampa nel 1675, sono contenute diverse rubriche riguardanti l'articolazione istituzionale nel territorio, segno di una mutata trasformazione politico-economica operatasi in un secolo di storia. Accanto ai consoli delle ville, per i quali viene ribadito l'obbligo di denunciare le malefatte, gli abitanti delle ville rurali devono eleggere il 1 gennaio di ogni anno, o al massimo entro l'ottava, uno o due campari, di età superiore ai 25 anni, ai quali è affidato il compito di vigilare, custodire le sementi, i raccolti, i campi messi a coltura e di proteggerli contro gli eventuali danni che ad essi potrebbero arrecare, sia di giorno che di notte, animali vaganti.

A riprova dell'importanza che si attribuiva a questa magistratura viene consentito ai campari di portare con sé un'arma mentre esercitano la foro funzione di vigilanza; si vieta che a ricoprire la carica di camparo possano essere nominate persone impegnate nell'esercizio di un'arte o di un mestiere che necessita delle loro continua presenza (es. oste, beccaro, mugnaio, fornaio, bifolco, ecc.); si stabilisce ancora che nel periodo in cui esercitano il loro ufficio (un anno, non rinnovabile) i campari non possono accudire direttamente il bestiame eccezion fatta per una mucca e due maiali.

Isidoro Vari, nelle già citate Ragioni che militano a favore della Comune di Correggio, considerava i due termini "villa" e "parrocchia", con le loro rispettive realtà giuridiche, come equivalenti e si esprimeva con la locuzione "villa o parrocchia" adoperando i due termini come sinonimi. Per Isidoro Vari dunque le otto ville che dovevano far parte dei Comune di Correggio (Rio Saliceto, San Martino, San Biagio, Fazzano, Mandrio, Mandriolo, San Prospero, Fosdondo), corrispondevano ad altrettante parrocchie. Le "ville minori" erano definitivamente scomparse, inglobate nel territorio delle ville provviste di chiesa parrocchiale.

Egli rilevava che a queste otto ville 'Indebitamente si è accordato il nome di Comune. Nelle medesime non vi sono unioni di due, o più Case come nelle Borgate, e se vi si debbano essere Consigli Comunali, e Municipalità separate, o dovranno fissare la residenza per la convocazione nella Chiesa, o dovrà fabbricarsi espressamente un locale".

Isidoro Vari, sottolineando ironicamente che in una villa rurale se si voleva riunire un Consiglio Comunale lo si doveva adunare in chiesa o si doveva costruire un edificio apposito, non soltanto fotografava una situazione allora esistente, ma metteva indirettamente a nudo quella che era l'intima essenza di un rapporto formatosi nei secoli tra villa e parrocchia, chiesa parrocchiale e territorio; chiesa e comunità locali.

Per secoli la chiesa parrocchiale non è stata spesso soltanto l'edificio più capiente in una villa, ma l'edificio più importante, il "simbolo" della villa assieme al suo campanile. La chiesa parrocchiale era il luogo ove si celebravano i più importanti riti che segnavano la vita dell'uomo (nascita, matrimonio, morte) e che toccavano da vicino l'intera comunità. Attorno alla chiesa parrocchiale si estendeva il cimitero ove la comunità seppelliva i propri defunti, taluni dei quali potevano avere trovato anche l'ultima loro dimora all'interno delle pareti della chiesa stessa. Davanti alla chiesa parrocchiale, sul sagrato, in occasione delle funzioni liturgiche ci si fermava a chiacchierare, a stipulare affari: il sagrato della chiesa diventava, specie di domenica, il luogo di un piccolo mercato, l'ambito ove si sviluppano relazioni sociali, una "distrazione", il che provoca spesso il disappunto dei parroci.

Più si procede a ritroso nella storia e più ci si addentra in una società "normalmente cristianizzata", ove i "pubblici peccatori" sono una piccola minoranza e ove la totalità della comunità locale soddisfa il precetto pasquale. I capifamiglia vengono chiamati a raccolta dal parroco per sopperire alle necessità della chiesa; spesso i parroci scrivono che "tutti", ognuno secondo le proprie possibilità, hanno concorso ad abbellire l'edificio sacro e all'impreziosimento della suppellettile liturgica. Alla chiesa parrocchiale si tributano offerte in danaro o in natura (uova, fascine, abiti, canapa filata, latte, vino, formaggio, ecc.) e al parroco spettano i cosidetti "diritti di stola". La comunità locale si irrigidisce nella difesa dei propri diritti su di una chiesa, alla cui erezione avevano concorso i propri antenati, se da parte dei "superiori" si decidesse di "declassare" o, peggio, atterrare quella chiesa. Può capitare ancora che la comunità locale esiga dal parroco un adeguato comportamento o entri in attrito con il proprio parroco. L'intera comunità locale elegge i "massari", cioè gli amministratori delle offerte alla chiesa parrocchiale o alla Confraternite in essa canonicamente erette.

Ma l'aspetto giuridico che tocca più da vicino la nostra indagine è dato dal fatto che, dopo il Concilio di Trento, il territorio della parrocchia, i suoi confini, diventano "rigidi", rappresentano l'ambito entro cui il parroco svolge la sua azione pastorale e di controllo. Per ricevere i sacramenti al di fuori della propria parrocchia di residenza occorre il consenso dei proprio parroco; ogni parrocchia deve avere i libri dei Battezzati, dei Cresimati, dei Defunti, dei Matrimoni, a cui si devono aggiungere gli Stati delle anime (cioè la puntuale annotazione delle famiglie e dei componenti le famiglie di una singola parrocchia) e dai quali il parroco ricava un quadro completo della vita delle anime a lui affidate. In questo modo si creano dei "microcosmi" piuttosto uniformi nella loro vita, ma separati tra di loro da confini che anche i cadaveri devono rispettare: un esempio per tutti è l'accordo intercorso nel 1789 tra il Capitolo Canonicale di San Quirino e i rettori delle parrocchie limitrofe, in forza dei quale il curato della parrocchia cittadina accompagnerà il cadavere dei defunto che abbia espresso il desiderio di essere tumulato in un cimitero di una villa rurale fino agli estremi confini della sua parrocchia; lì lo consegnerà al rettore della parrocchia rurale il quale provvederà a tumularlo nel cimitero locale.

La capillare ramificazione delle parrocchie e la loro separazione, a noi così familiare, viene sancita dal Concilio di Trento, ma trova le sue radici nell'età Medievale.

L'Alto Medioevo conosce soltanto un tipo di chiesa parrocchiale: la pieve. Il territorio correggese fa capo alla pieve locale di Camporotondo/Fosdondo. Alla pieve soltanto si amministra il battesimo; nel cimitero che la attorniano si seppelliscono i morti; nella pieve si celebrano le principali festività dell'anno liturgico, si raduna il clero per le adunanze comuni; dalla pieve partono, ed ad essa fanno ritorno, le "processioni solenni", funzioni liturgiche ma anche giurisdizionali, cioè volte a delimitare i confini di un plebanato.

Anche nella pieve correggese è eretto un capitolo canonicale e si è istituita una scuola per la formazione dei futuri sacerdoti. Alla pieve spetta il diritto della decima su tutti i prodotti, diritto che spesso ha originato controversie e liti tra gli arcipreti (coloro che reggono la pieve) e i proprietari delle terre di un plebanato.

Il plebanato è infatti il territorio sul quale la pieve esercita la sua giurisdizione spirituale e nel quale sorgono diverse cappelle (i primi nuclei delle future parrocchie in Età Moderna) nelle quali sacerdoti dipendenti dalla pieve celebrano, per comodità delle persone che abitano nei piccoli agglomerati di case raggruppate attorno ad esse, la messa nei giorni festivi e taluni sacramenti, previo consenso dell'arciprete. Dalla pieve di Camporotondo/Fosdondo dipendevano le cappelle di San Pietro di Budrio, San Paolo di Canolo, San Giovanni di Canolo, San Salvatore di Mandrio e, dalla metà dei Trecento, San Prospero di Correggio.

Non tutte le cappelle che sorgevano all'interno di un plebanato dipendevano direttamente dalla pieve. Talune erano di proprietà di signori, le cosidette "chiese proprie". Nel correggese è il caso della chiesa di S. Silvestro, Santa Maria e San Prospero di Valleputrida/Mandriolo di proprietà nel secolo decimo di membri della consorteria dei Gandolfingi e della chiesa di San Prospero di Correggio, appartenuta nel 1078 ad un tale Arialdo dei fu Fulcone da Marano. Per il correggese la proprietà delle chiese da parte di privati non va oltre il secolo XII: nel 1066 il vescovo di Reggio consacra la chiesa di Santa Maria di Valleputrida/Mandriolo e successivamente i vescovi di Reggio ne fanno dono, assieme alla cappella di San Martino di Mandria (cioè San Martino di Correggio) al Capitolo dei Canonici della loro Cattedrale; nel 1083 invece il sacerdote Giberto, nipote dei fu Arialdo da Marano, dona la quarta parte della chiesa di San Prospero di Correggio all'omonimo monastero reggiano, chiesa che, dopo un vuoto documentario di più di due secoli, nel 1357 è attestata come filiale della pieve di Fosdondo.

Altre cappelle dipendevano direttamente da Canoniche o Monasteri reggiani: nel 1038 il vescovo di Reggio Sigefredo dona al monastero di San Tommaso di Reggio la cappella dedicata a Santa Monica e a San Prospero di Villanova (poi a San Biagio di Villanova nel 1184) e la cappella di San Donnino di Fazzano. Dal Capitolo Canonicale di San Prospero di Castello di Reggio dipendeva (fino al 1601) la chiesa parrocchiale suburbana di San Giovanni Battista di Correggio, posta in località ora detta '1 Cappuccini".

Dall'esame della documentazione quattrocentesca emerge con evidenza l'allentarsi dei legami giuridici delle chiese dipendenti da monasteri o altri enti ecclesiastici reggiani: il rettore viene nominato dal vescovo di Reggio e l'arciprete di Fosdondo viene spesso delegato dall'ordinario diocesano ad immettere i neo-eletti nel possesso dei loro beneficio.

Favorita dal sostegno della famiglia dei da Correggio, già nel corso dei Quattrocento la chiesa di San Quirino cercherà di imporsi sulle altre chiese correggesi: questo processo avrà termine nel 1508 quando, con l'erezione canonica della Collegiata di San Quirino, verrà tolta ogni prerogativa giuridisdizionale alla ormai scomoda, lontana, priva di potere, pieve di Fosdondo. Le chiese dei correggese diventano quindi soggette spiritualmente e canonicamente alla prepositura di San Quirino di Correggio e tra i membri dei clero che la compongono il vescovo sceglierà il vicario foraneo, cioè il più diretto e vicino collaboratore in loco dell'ordinario diocesano, cui spetterà il compito non sempre agevole e piuttosto delicato di favorire l'applicazione delle direttive emanate dall'alto e di farsi portavoce delle istanze provenienti dal clero e dall'ambiente locale.

I legami che uniscono la cappella prima e la chiesa parrocchiale poi con le rispettive ville, se già risultano chiari nel secolo XIII, risultano ancor più evidenti nel Trecento, quando la documentazione, per la zona correggese, diventa più copiosa. Diversi testatori dispongono, nelle loro ultime volontà, di essere sepolti o all'interno delle stesse chiese rurali o nel cimitero locale; di lasciare soldi in aiuto al laborerio della chiesa al fine di sopperire alle necessità materiali della stessa; di stabilire un certo numero di messe a loro suffragio da celebrarsi in queste chiese rurali.

Nell'ottica della nostra indagine particolarmente interessante è il testamento di un tal Landino Gianotti nel quale egli dispone di distribuire nel 1375 la somma di 50 soldi milanesi "agli uomini ed al parrocchiale" di Mandrio da dividere tra di loro come atto di riparazione per talune ruberie, da lui fatte, "in dicta contrata de Mandriis". Uomini e parrocchiani; villa e parrocchia vengono a coincidere nel formulario notarile dei Trecento. La stessa identità si ritrova nella documentazione dei Quattrocento: per le parrocchie di Budrio, S.Prospero, Fosdondo, Canolo, S.Biagio, Fazzano, Mandriolo, Mandrio mentre in altri casi la parrocchia è presa come punto di riferimento territoriale per talune ville che sono sprovviste di chiesa parrocchiale: già si è fatto cenno all'espressione "habitator ville Carelle, parochie Sancti Martini, districtus Corigli"; ma anche un abitante della villa Vigo (l'odierna San Ludovico) veniva qualificato come abitante in villa Vigo, di San Salvatore di Correggio cioè della villa dipendente dalla chiesa parrocchiale di San Salvatore di Mandrio. Ancora abitanti della periferia della città di Correggio vengono identificati come abitanti della parrocchia di San Giovanni da cui dipendono.

La parrocchia dunque è considerata come una realtà che dal punto di vista territoriale corrisponde, come nel caso di Mandrio, Mandriolo, Fazzano, Fosdondo, Canolo, Budrio, San Prospero, San Biagio, alla villa o, nel caso della parrocchia di San Martino di Correggio, ne ingloba alcune sprovviste di chiesa parrocchiale. Di qui la necessità di appurare se storicamente si siano verificate variazioni dei confini delle parrocchie rurali, perchè tali variazioni non soltanto si riflettono su quel "microcosmo parrocchiale" di cui già si è fatto cenno, ma, anche sulla divisione stessa dei territorio in epoche a noi vicine. Per quel che ci è dato di sapere, non ci è pervenuto alcun documento risalente all'età medioevale contenente specificata analiticamente la giurisdizione delle singole parrocchie; né ci sono pervenuti documenti riguardanti controversie o liti parrocchiali rurali per il possesso di determinate zone che risultano contese. Rispetto alla nostra attuale situazione nell'età medievale il territorio correggese, qui studiato, si presentava con una chiesa parrocchiale in più: la chiesa e la parrocchia di San Giovanni Battista. Essa sorgeva in quella zona detta oggi "I Capuccini" ed estendeva la sua giurisdizione parrocchiale su di una vasta zona sia in direzione di San Biagio che di San Martino. Inoltre vi erano anche altre due chiese, rette dal clero secolare, non parrocchiali però, vale a dire la chiesa di San Giovanni di Canolo, che sorgeva a ridosso delle fosse dei castello di Canolo, in quella zona ancor oggi denominata "Al castèl" e la chiesa di Santa Maria Maddalena di villa Ardione sotto la parrocchia di S. Giovanni Battista che sorgeva in quella zona ancor oggi attraversata dall'omonima via.

L'erezione della Collegiata di San Quirino nel 1508 comporta, dal punto di vista giuridico, l'incorporamento alla mensa dei Capitolo della pieve di Fosdondo e della chiesa parrocchiale di San Martino di Correggio e delle loro rispettive proprietà. In seguito a ciò queste due chiese (anche se San Martino soltanto dal 1609) perdono la loro autonomia parrocchiale e sono servite da cappellani nominati e stipendiati dai Canonici di San Quirino. Di fatto l'assistenza spirituale alle popolazioni delle rispettive ville resta invariata; l'essere però diventate di proprietà di un altro ente ecclesiastico fa sì che su queste due chiese si riversino tutte le conseguenze, spesso in negativo, che, in relazione al mantenimento e alla cura dell'edificio degli arredi sacri, la dipendenza crea. La stessa cura della anime viene a risentire di questa situazione in quanto si assiste alla frequente rotazione di cappellani, i quali, viste le scarsissime rendite di cui disponevano, non appena trovavano una migliore sistemazione, rinunciavano.

La prima vera modificazione dei confini territoriali tra le parrocchie si ha nel dicembre 1572 quando il prevosto di San Quirino, con il consenso dei vescovo di Reggio, cede la cura animarum delle ville Cerca e Camera poste a ridosso delle mura e delle fosse della città ai rettori delle parrocchie rurali confinanti con esse: nella parrocchia di San Giovanni Battista vengono inglobate le ville Cerca e Camera; alla parrocchia di San Prospero viene annessa la la parte della villa Camera più vicina a quella chiesa, al di qua dei Naviglio; alla chiesa parrocchiale di Mandriolo viene assegnata la zona fuori Borgovecchio.

Nell'atto di cessione vengono addotte come motivazioni ufficiali la difficoltà, specie in inverno, causa il cattivo stato delle strade, per il prevosto ed i cappellani di San Quirino di raggiungere queste ville e l'impedimento di portare il Viatico di notte ai moribondi a causa della chiusura delle porte della città. Quest'ultima motivazione ha, nella società di allora, effettivamente una propria validità, ma l'impressione è che questa rinuncia della giurisdizione parrocchiale da parte del prevosto di San Quirino si attui in quanto è venuta meno ogni sua convenienza in questa zona. Infatti nel 1557, nel corso della guerra franco-ispana le truppe Estensi, alleate della Francia, avevano stretto d'assedio Correggio; al fine di resistere, per ragioni militari, si provvide a fare una tagliata tutto attorno alla città: in quell'occasione vennero abbattuti la chiesa ed il convento di San Domenico posti fuori della porta di San Giovanni in direzione di Modena; il cosiddetto "Casino delle delizie", posto sempre fuori porta Modena, ove, secondo la tradizione, erano conservate talune stanze affrescate dal Correggio; la chiesa e l'ospedale di San Antonio fuori la porta di San Paolo, cioè porta Reggio. Si trattava dunque di una zona che nel 1572 aveva perso gran parte della sua primitiva importanza.

A partire dal 1577 da parte di Fabrizio da Correggio si comincia ad avviare tutte le opportune misure diplomatiche al fine di introdurre in Correggio l'ordine dei frati Cappuccini (intenzione questa lasciata come legato da Fabrizio da Correggio nel suo testamento dei 1591) al quale sarebbe stata assegnata la chiesa di San Giovanni Battista fuori le mura con la conseguente soppressione della parrocchia e con il trasporto altrove dei beneficio semplice. Ricevuta la disponibilità dei rettori delle chiese parrocchiali vicine (San Martino di Correggio, San Biagio, San Prospero e Mandriolo) ad accollarsi la cura spirituale in quella zona che allora formava la giurisdizione parrocchiale di quella chiesa; verificata da parte dei vicario foraneo, su incarico dei vescovo di Reggio, la disponibilità dei parrocchiani a recarsi ad altra chiesa parrocchiale, nel 1601 viene soppressa la parrocchia di San Giovanni Battista: la chiesa è assegnata ai Padri Cappuccini; il territorio viene diviso tra le quattro parrocchie disposte, rispetto a Correggio, grosso modo ai quattro punti cardinali, le quali vedono così arrivare la loro giurisdizione fino alle mura di Correggio (a destra S. Martino e a sinistra S. Biagio; in direzione di S. Rocco e dell'ospedale, Mandriolo; dalla "Navetta" di Fazzano verso Correggio, S. Prospero). In seguito alle modificazioni territoriali introdotte nell'ultimo trentennio dei Cinquecento nella giurisdizione parrocchiale di San Prospero di Correggio viene ad essere inglobata la cappella, prima, santuario mariano correggese poi, della Madonna della Rosa, santuario che, in seguito all'accresciuta sua importanza nel corso dei secoli, ha rappresentato un motivo di controversia arrivato fino ai nostri giorni tra il parroco di San Prospero ed il prevosto di San Quirino. La ripartizione territoriale creatasi alla fine dei Cinquecento per le parrocchie di San Martino di Correggio, Mandriolo, San Prospero e San Biagio resterà inalterata fino ai nostri giorni, cosi come invariata resterà la giurisdizione parrocchiale delle altre chiese correggesi (S. Pietro di Budrio, Santa Maria, fino agli inizi dei Cinquecento-Ascensione di Nostro Signor Gesù Cristo poi di Fosdondo; San Paolo di Canolo; San Salvatore di Mandrio; San Donnino di Fazzano) formatasi nell'età Medievale.

Piccole variazioni territoriali nel periodo che va dalla fine dei Cinquecento ai nostri giorni si avranno, ma riguarderanno un numero limitato di case: o perchè egualmente distanti dall'una o dall'altra chiesa parrocchiale (es. tra S.Prospero e Canolo; tra San Prospero e Fazzano) o perchè situate in prossimità di strade, fossi, canali, che vengono assunti come termini di confine (ad es. la casa e l'oratorio di San Bartolomeo tra Fazzano e San Prospero, o la casa e l'oratorio di Santa Maria Maddalena tra San Prospero e Fosdondo).

Infine nel 1742 viene di nuovo canonicamente eretta la parrocchia di San Martino di Correggio in forma autonoma, mentre per la parrocchia di Fosdondo bisognerà attendere il 1845.

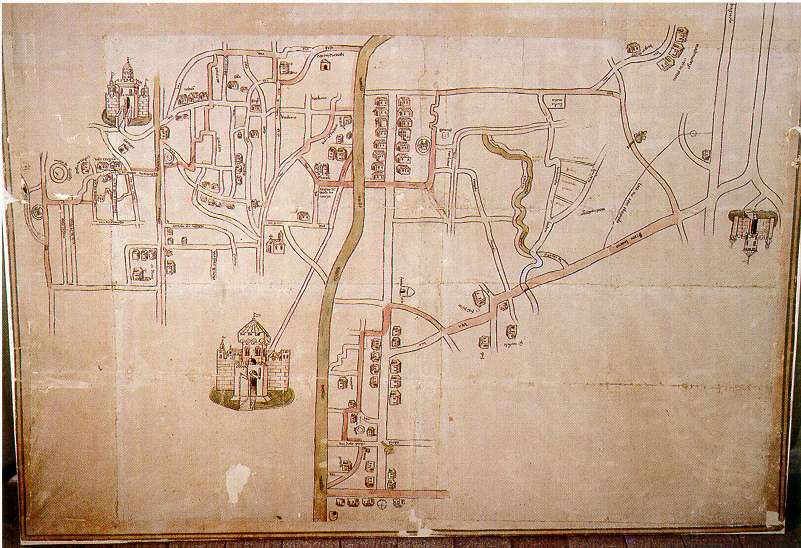

Individuazione dell'attuale viabilita' sulla carta quattrocentesca (Ricostruzione: Stefano Ligabue)

|