| Roberto Macellari |

|

| Preistoria ed evo antico | |

| Correggio, identitą e storia di una cittą |

| Roberto Macellari |

|

| Preistoria ed evo antico | |

| Correggio, identitą e storia di una cittą |

Le testimonianze archeologiche nel territorio che oggi gravita sulla città di Correggio, rare ma di non secondario significato, non sembrano risalire più addietro dei primi tempi storici, rimanendo il lungo arco della preistoria del tutto spoglio di sicure conoscenze. A differenza di quanto si è potuto realizzare in anni recenti per comprensori limitrofi, è finora mancata una ricerca sistematica, cui del resto oppone un ostacolo non trascurabile la potente coltre dei depositi alluvionali causata dal divagare dei corsi d'acqua, che, forse già a partire dalla tarda antichità, ha obliterato perfino la composta regolarità del reticolo centuriale romano. 1 ritrovamento, di cui si conserva memoria a partire almeno dal secolo XVII, ebbero per lo più carattere di casualità ed alcuni dei più significativi monumenti riportati alla luce non furono risparmiati, dopo la scoperta, da nuove distruzioni, dalla dispersione in sedi diverse di conservazione, quando non se ne persero le tracce nei canali del commercio antiquario.

Fatte queste premesse, il proposito di rappresentare un quadro articolato ed organico dell'insediamento antico nel Correggese rischia di non superare il livello di un sommario repertorio degli scavi e delle scoperte.

Nel settore di bassa pianura delimitato dagli attuali corsi del Crostolo e del Secchia non si conoscono insediamenti umani a carattere stabile più antichi del XVI secolo a.C.. A partire da quel momento e per tutto l'arco dell'Età del bronzo media e recente (XVI-XIII secolo a.C.) si riconoscono i segni di una diffusa occupazione umana, i cui effetti, meno evidenti che nelle fasce di media e alta pianura, sembrano rispecchiare un fenomeno di vera e propria colonizzazione.

Attorno alla metà del secondo millennio giunge a compimento una radicale trasformazione del paesaggio, che, attraverso la sistematica distruzione della originaria foresta di pianura e le conseguenti opere di bonifica intese a guadagnare nuovi spazi all'agricoltura, si risolve nella nascita della campagna padana. In questo ambiente reso artificiale dall'opera dell'uomo fiorisce una civiltà di villaggio ad elevata condensazione demografica, che si suole definire ancora oggi "terramaricola", utilizzando la terminologia entrata nell'uso della letteratura paletnologica già nel secolo scorso. Il dibattito scientifico volto a definire forma e struttura degli abitati terramaricoli ha impegnato studiosi fin dal tempo del formarsi della scienza paletnologica, in e post-unitaria, e prosegue anche ai giorni nostri.1 villaggi di pianura, di forma per lo più quadrangolare, era solitamente delimitati da un terrapieno accompagnato da un fossato opere di grande impegno, che si presume potessero essere realizza non senza il concorso di più comunità, considerate le dimensioni alcuni insediamenti, che raggiungono e superano i dieci ettari superficie.

Se l'agricoltura, grazie anche alle necessarie opere di governo regimazione dei corsi d'acqua, fu protagonista del nuovo corso economico, unicamente all'allevamento (specialmente di bovini, ovini suini), non mancarono forme di artigianato anche specialistico che alcuni settori (la metallurgia, le lavorazioni dell'osso e del corno) capace di alimentare una sovrapproduzione destinata agli scambi..

In pianura molte terramare si dispongono su dossi naturali riferibili antichi corsi d'acqua, i cui alvei fossili si riconoscono a stento nel campagna odierna, dai quali venivano derivate le acque dei fossati posti a circondare gli abitati è il caso del dosso di Carpi su cui fiorirono alcuni villaggi, il più importante dei quali, quello di Savana, apparve a scavatori ottocenteschi come una terramara canonica, dotata terrapieno e di fossato, al cui interno si riconobbero perfino alcuni lembi della palafitta che era stata impiantata a sostegno delle strutture abitative.

Sul vicino dosso di Correggio, in pieno centro cittadino, negli anni Venti di questo secolo si rinvennero avanzi di due palafitte, che non si esita a riferire ad una terramara. La cronologia ne resta in verità assai incerta, si preferisce interpretarle come testimonianze molto più tarde, di piena età storica, forse una difesa lungo il Tresinaro, se non si vuole azzardare di riconoscervi resti di strutture portuali.

Le più antiche testimonianze archeologiche del circondario Correggio, risalenti al VI - V secolo a.C., si situano a Villa San Martino, località "Madonna delle quattro vie".

La tormentata vicenda di questo noto e importante ritrovamento, quale neppure di recente sono mancate trattazioni specialistiche, merita di essere ripercorsa anche alla luce della inedita documentazione che è potuta reperire nella Biblioteca Estense di Modena, fra le carte Arsenio Crespellani, in quanto risulta emblematica delle sorti spesso infauste cui non si è riusciti a sottrarre buona parte del patrimonio archeologico correggese.

Il 22 ottobre del 1883 don Gaetano Chierici, direttore del Museo di Storia Patria di Reggio Emilia, si recava a Correggio dietro segnalazione dell'ing. Andrea Vaccari, per prendere visione degli scavi che veniva praticati a Villa San Martino dalla locale Società per la fabbricazione laterizi a fuoco continuo. Nella cava di argille situata in un terreno delimitato sia ad Est che a Nord dal Viazzolo basso, dal Tresinaro ad Ovest (*), e a Sud dalla provinciale per Carpi, Chierici riconobbe due livelli archeologici, rispettivamente a m. 2,65 e a m. 3,60 dal piano di campagna, il più profondo dei quali fu senza esitazione riferito all'età di Felsina e Marzabotto, note città etrusche della Padania.

A quel livello correva infatti da Sud verso Nord una strada inghiaiata, presso la quale si rinvenne un'urna cineraria, il cui fondo giaceva a m. 1,30 rispetto al piano stradale antico.50 metri a Est della strada si snodava un alveo fluviale dallo stesso orientamento, forse un relitto del Tresinaro, il cui fondo aveva una larghezza di soli due metri. Una seconda urna venne alla luce nelle adiacenze di quel solco fossile. Invano Chierici cercò di ottenere i materiali raccolti in quello scavo per il Museo di Reggio, che nelle sue intenzioni avrebbe dovuto documentare l'archeologia dell'intero territorio provinciale. Rimase disatteso anche il suo proposito di dedicare a quei ritrovamenti una esauriente monografia: alla sua scomparsa, avvenuta nel gennaio del 1886, non lasciava che la preliminare notizia pubblicata sul "Bullettino di Paletnologia Italiana".

Gli scavi erano proseguiti anche in quegli anni, ma soltanto nel 1887 l'ampliamento della cava di argille determinò la scoperta di altre tombe preromane, alla profondità di circa 5 metri dal piano di campagna: in numero di quattro secondo Giovanni Bandieri, soltanto di due secondo Arsenio Crespellani, ai quali dobbiamo i primi dettagliati resoconti di quelle campagne. Altre sei tombe (secondo Crespellani) - ma soltanto due secondo Bandieri - sarebbero venute alla luce l'anno seguente, quando fu individuato un ulteriore segmento della strada. Alle circostanze in cui si svolsero i lavori, senza un controllo scientifico costante, abbandonati e ripresi varie volte nell'arco di più anni, si può forse imputare questa incertezza in merito al numero complessivo delle tombe messe in luce. Sul numero di otto si è poi accordata la successiva letteratura archeologica, senza mai chiarire se in quel novero debbano comprendersi le due urne descritte da Chierici.

Via via che gli sterri mettevano allo scoperto nuove sepolture, gli ossuari ed i relativi corredi funerari venivano ricoverati in un locale che la Società responsabile dei lavori aveva aperto al pubblico. Le condizioni di conservazione dovevano essere Piuttosto precarie, se Vincenzo Magnanini, Ispettore dei Monumenti e Scavi per il Mandamento di Correggio, non poté non constatare che "deperivano, ruinavano, si sperperavano".

Sollecitata da più parti a rendere noti quegli importanti ritrovamento, la Società, attraverso Remigio Foglia suo presidente, si risolse a favorire l'intervento di Arsenio Crespellani, Ispettore per la provincia di Modena, la cui autorità in materia sembrava offrire le maggiori garanzie di scientificità. Il sopralluogo di Crespellani, avvenuto il 26 giugno del 1890, non rimase senza conseguenze, e anzi di lì a poco sarebbe apparsa la pubblicazione di quello scavo, corredata da un esauriente apparato illustrativo. Crespellani in verità non poté che interrogare i testimoni delle passate scoperte, principalmente operai e dirigenti della Società, per apprenderne ogni possibile dettaglio; ma ebbe anche agio di esaminare i materiali. Per sua iniziativa questi erano stati anzi in precedenza riordinati ed in taluni casi ricomposti dal prof. Luigi Picaglia, insegnante a Correggio, e in occasione di quel sopralluogo furono accuratamente fotografati da Gaetano Sorgato che lo accompagnava. Queste fotografie (figg. 12 - 13), reperite nell'archivio Crespellani presso la Biblioteca Estense di Modena, rappresentano ormai l'unica testimonianza rimasta di quei corredi funerari, i cui materiali andarono presto dispersi.

|  |

| San Martino Quattro Vie. Sepolcreto preromano. Oggetti rinvenuti in tombe diverse (Biblioteca Estense di Modena. Fondo Crespellani) | San Martino Quattro Vie. Sepolcreto preromano. Oggetti diversi (Biblioteca Estense di Modena. Fondo Crespellani) |

Se un pendaglio a ruota raggiata in bronzo, l'oggetto più ammirato dell'intero complesso (fig. 7), "emigrò a Roma", come suppose Magnanini, forse soltanto due fermagli di cintura approdarono alle collezioni archeologiche del Museo Civico di Modena, dove tuttora si conservano, e possono essere illustrati in questa sede grazie alla cortesia del direttore, dott. Andrea Cardarelli.

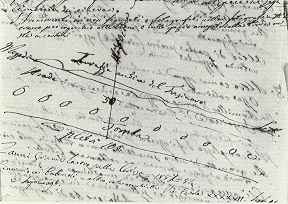

Lungo un antico alveo del Tresinaro, 50 metri ad Ovest di esso, si snodava dunque una strada sepolcrale orientata secondo l'asse Sud Nord, il cui fondo appariva accuratamente pavimentato a ghiaiatura. La sua larghezza raggiungeva i 3 metri e forse li superava, se si vuole dar credito a L. Picaglia che, in un rapporto inviato al Crespellani in vista dell'imminente edizione dello scavo, asserisce: "la strada etrusca misurava poco più di 4 metri di larghezza" (Biblioteca Estense di Modena, Fondo Crespellani, b. 2, fasc. 4 (A), c. 5, lettera del 18.3.1891). Di questa strada non si provvide purtroppo a prendere alcun rilievo, se si esclude uno schizzo ricostruttivo (fig. 3), che si è potuto reperire tra le carte manoscritte di Crespellani (íbídem, c. 9).

Da esso si ricava anche il numero complessivo delle tombe poste in luce sul lato della strada contrapposto all'alveo del Tresinaro: dieci, "tutte in una linea con direzione da meriggio a settentrione in spazio di metri 100 di lunghezza per 50 di larghezza" (ibídem, c. 8).

L'assetto di questa strada richiama da vicino il reticolo viario che è stato messo in luce nel circondario di Sant'Ilario ed in comune di Sorbolo, sulla sponda parmense dell'Enza. In tutti i casi considerati lungo tali direttrici si allineavano gruppi di sepolture, evidentemente 'Pertinenti ad abitati che non sempre è stato possibile identificare. E comunque verosimile che a Correggio il sepolcreto si trovasse alle porte di un centro abitato e che soltanto in quel punto la strada si presentasse accuratamente pavimentata. Non è azzardato pensare che essa con il suo rigoroso orientamento da Sud a Nord, si prolungasse a collegare l'abitato etrusco di Rubiera con la via fluviale del Po, facendo parte di quel sistema di percorsi terrestri attrezzati, particolarmente perspicuo in territorio reggiano, che favoriva la circolazione di uomini e merci tra l'Etruria propria ed il distretto padano, compreso il paese dei Celti cisalpini. Certo la strada di Correggio, con i suoi 3-4 metri di larghezza, appare solo uno degli assi minori di questa rete itinerario, se viene messa a confronto con quella scavata da Chierici a Sant'Ilario, larga ben 7 metri, che collegava la "città" di San Polo con il porto fluviale di Brescello. Un assetto ancor più monumentale ebbe la via di Val di Reno, il perno delle comunicazioni transappenniniche, che alle porte di Felsina, capitale dell'Etruria padana, diventava una vera e propria "via delle tombe", raggiungendo i 15 metri di larghezza.

Disposte a intervalli non costanti lungo la strada, le sepolture erano evidenziate fuori terra da grandi ciottoli di fiume, lo stesso modesto tipo di segnacolo in uso nei sepolcreti di Carpi, di Sant'Ilario, della Baragalla presso Reggio. Gli otto di cui si è conservata memoria, giacevano tutti distesi circa 40 centimetri al di sopra delle urne, in connessione con esse ma leggermente spostati a valle, dove forse li aveva sospinti una piena del vicino torrente. Varie ne erano le forme, anche se pare prevalesse quella conica, e, quanto alle dimensioni, il maggiore non superava i 60 centimetri di altezza su dodici di spessore.

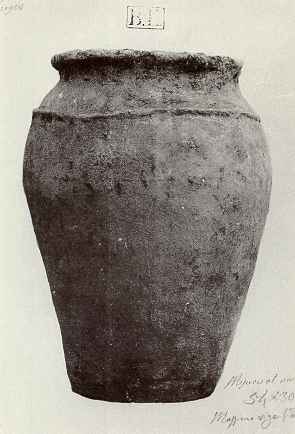

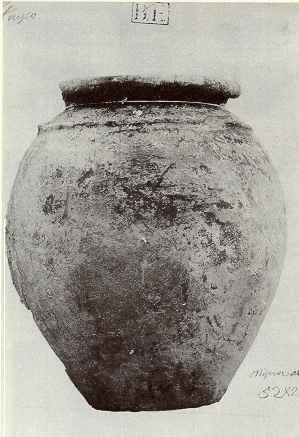

Le relative tombe apparvero inviolate agli scopritori, con gli otto dolii cinerari ancora ritti ed intatti. In un caso l'urna era sigillata da un grande ciottolo appiattito, per altri Magnanini suppose l'esistenza di un coperchio ligneo, indiziato dai grossi pezzi di carbone che si poterono osservare all'interno di più di un vaso. Crespellani interpretò invece come coperchi alcuni frammenti di dolii (fig. 2), che sarebbero stati raccolti entro le urne. Questa opinione non sembra condivisa dal Picaglia, che, nel rapporto dianzi richiamato, così precisa: "entro i vasi non erano frammenti di vasi".

La forma della maggior parte dei dolii, con una caratteristica decorazione a cordone plastico sulla spalla che si espande a formare quattro prese, è quella canonica degli ossuari rinvenuti nei sepolcreti dell'Emilia occidentale.

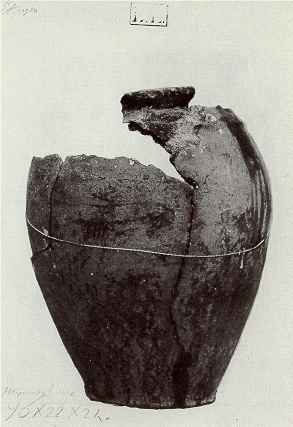

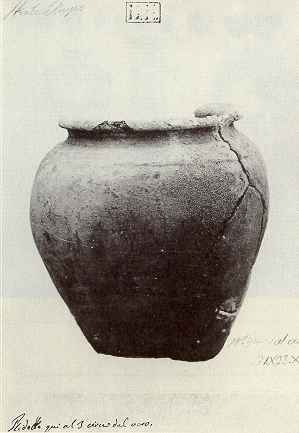

Due di essi (figg. 4 e 5) non contenevano nessun oggetto di corredo, ma soltanto ossa umane calcinate, resti della cremazione delle salme.

|  |

| San Martino Quattro Vie. Sepolcreto preromano. Dolio della tomba n. 1, privo di corredo funerario (Biblioteca Estense di Modena. Fondo Crespellani) | San Martino Quattro Vie. Sepolcreto preromano. Dolio della tomba n. 2, privo di corredo funerario (Biblioteca Estense di Modena. Fondo Crespellani) |

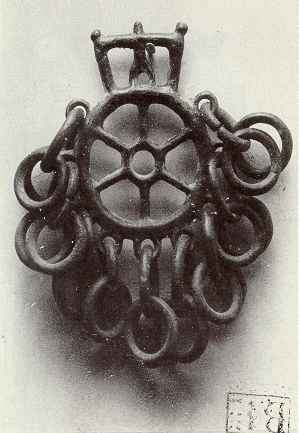

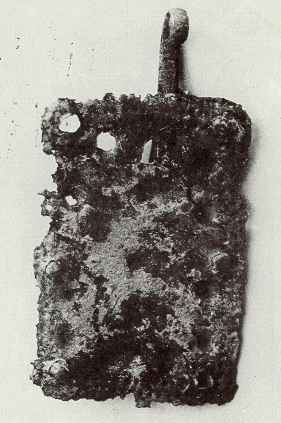

Ad una defunta si può forse riferire il più grande degli ossuari, alto cm 76 (fig. 6), che racchiudeva assieme alle ossa combuste un corredo composto esclusivamente da oggetti di ornamento: una collana di almeno sei perle in vetro policromo, due fibule in bronzo ed un pendaglio in forma di ruota, pure in bronzo, arricchito da una cascata di anellini disposti a grappoli lungo la sua circonferenza (fig. 7).

|  |

| San Martino Quattro Vie. Sepolcreto preromano. Dolio della tomba n. 4, contenente due fermagli di cintura in lamina di bronzo, due fuseruole in terracotta (Biblioteca Estense di Modena. Fondo Crespellani) | San Martino Quattro Vie. Sepolcreto preromano. Dolio della tomba n. 3, contenente un pendaglio a ruota raggiata in bronzo, sei perle in vetro policromo, due fibule in bronzo (Biblioteca Estense di Modena. Fondo Crespellani) |

San Martino Quattro Vie. Sepolcreto preromano. Dolio della tomba n. 5, contenente sei fibule ed un anello in bronzo (Biblioteca Estense di Modena. Fondo Crespellani)

Le fuseruole in terracotta che si raccolsero in tre vasi ossuari connotano in senso femminile altri corredi, uno dei quali comprendeva anche un elaborato fermaglio per cintura in lamina di bronzo, decorato da motivi a sbalzo, composto di due parti, il "maschio" e la "femmina" (figg. 6 e 7). La cronologia del sepolcreto è stata determinata tra la metà del VI ed il pieno V secolo a.C.. La perdita dei corredi non consente ulteriori precisazioni.

|  |

| San Martino Quattro Vie. Sepolcreto preromano. Fermaglio di cintura dalla tomba n. 4 (Biblioteca Estense di Modena. Fondo Crespellani) | San Martino Quattro Vie. Sepolcreto preromano. Fermaglio di cintura dalla tomba n. 4 (Biblioteca Estense di Modena. Fondo Crespellani) |

Sul piano culturale le testimonianze di Villa San Martino appaiono in perfetta sintonia con quanto si osserva in un ambito territoriale che si estende sulle due sponde del Po, fra Lombardia orientale ed Emilia centro-occidentale. 1 piccoli sepolcreti disseminati in questo vasto comprensorio rivelano tali stringenti consonanze da avere indotto alcuni studiosi a riconoscervi un aspetto culturale omogeneo che si è voluto definire facíes di Sant'Ilario e Correggio, o di Sant'Ilario e Remedello, i cui siti eponimi (due nella provincia di Reggio Emilia, uno in quella di Brescia) sono evidentemente quelli che hanno offerto la più ampia gamma di testimonianze caratteristiche. Tra queste il pendaglio a ruota ed il fermaglio di cintura in lamina quadrangolare, entrambi attestati a Correggio, sono ritenuti le manifestazioni più tipiche. Al riconoscimento di questo aspetto culturale non ne è sino ad oggi seguita una convincente definizione sul piano etnico. Il dibattito scientifico a questo proposito è ancora aperto, e se di recente si è evocato il nome dei Liguri, popolazione di remota antichità italica, merita forse ancora attenzione la proposta a suo tempo avanzata da Luigi Pigorini, di riconoscere nei sepolcreti di Sant'Ilario e di Correggio i segni di presenze celtiche. Sembra delinearsi un quadro di grande permeabilità a flussi ininterrotti di gruppi e individui di varia provenienza verso un territorio dalla demografia ancora estremamente diradata, presto integrati nella nuova compagine sociale come forza-lavoro, se non come mercenari.

Se il tessuto etnico nel corso del VI secolo è da immaginarsi variegato, non sembra potersi discutere il ruolo egemone, il vero e proprio dominio esercitato dagli Etruschi su queste terre e sui traffici che le percorrevano. Ne è testimonianza per un'età molto antica (attorno al 600 a.C.), la tomba di zilath recentemente rinvenuta a Rubiera, la cui iscrizione commemora un'alta autorità militare presumibilmente impegnata in questa terra di frontiera ad arginare la crescente pressione dei Celti. Nel corso del VI secolo e soprattutto nella sua fase finale, il controllo politico e militare esercitato dagli Etruschi su questo scacchiere si sarebbe tradotto in un fenomeno di vera colonizzazione, non disgiunto dalla fondazione di nuove città. La pianura fra Secchia ed Enza, apertasi allo sfruttamento di una agricoltura intensiva, ne fu radicalmente trasformata. Nuovi insediamenti vi sorsero e vi si infittirono. Le loro partizioni interne si proiettavano nella campagna circostante attraverso la definizione di limiti e confini rispecchianti una rigorosa dottrina agrimensoria. Anche a Correggio sembra potersi riconoscere qualche segno di questa radicale riorganizzazione territoriale. Secondo la testimonianza di V. Magnanini, gli sterri attuati nel 1888 a San Martino presso il cavo Argine avrebbero messo in luce, alla stessa profondità della strada selciata a fregio della quale si allineavano i sepolcri, diversi ceppi di alberi di noce, disposti in filari "a simmetrica distanza tra loro". Viene spontaneo richiamare la situazione evidenziata da recenti scavi nella vicina Rubiera, dove una ordinata rete di fossati assolveva la duplice funzione di garantire il drenaggio delle acque di superficie e di scandire le divisioni di proprietà. Non meno regolare era l'assetto delle campagne modenesi, quale si ricostruisce alla luce di recenti scoperte. Nella prima metà del IV secolo a.C. l'intero sistema economico creato dagli Etruschi nella pianura padana fu sconvolto dalle invasioni di popolazioni celtiche, i cui effetti dirompenti minarono la stessa sopravvivenza del modello urbano, che proprio nel corso del V secolo aveva raggiunto il suo massimo sviluppo. Nel Correggese non sono noti materiali riferibili a questa nuova fase, ma alcuni ritrovamento di superficie nel circondario di Carpi autorizzano a riferire questo territorio ai Boii, cui le fonte letterarie assegnano un'ampia porzione della Cispadana.

Fra III e Il secolo a.C. si compie la conquista romana della pianura emiliana che, pur comportando l'assoggettamento dei Galli Boii, non sembra averne determinato la scomparsa definitiva. Benché spogliati di gran parte del territorio, i Celti, sopravvissuti alle deportazioni, alle decimazioni ed al sistematico annientamento del proprio patrimonio culturale, non tardarono ad integrarsi nella nuova realtà coloniale.

Qualche aspetto del sostrato celtico sopravvisse tuttavia specie nella parte occidentale dell'Emilia, dove maggiormente si era radicato il popolamento gallico. Non stupisce dunque che ancora in età imperiale, nell'ambiente rurale della bassa pianura tra Modena e Reggio si venerassero le dee madri celtiche, invocate a tutela della fecondità, che per un processo di sincretismo religioso venivano ormai assimilate alla Giunone del pantbeon romano. Ne è testimonianza una lapide iscritta che, scoperta nel XVIII secolo e in seguito andata dispersa, è stata oggetto di disputa tra eruditi locali, che ne hanno rivendicato la provenienza chi da Carpi, chi da Fabbrico, chi da Mandriolo presso Correggio. Il testo menziona la liberta Aninia Ge, il cui raro cognomen di tipo greco la apparenta alla Pettia Ge di una nota stele dalla necropoli orientale di Regium Lepidi, in quanto meritevole per aver dedicato un recinto sacro e la relativa ara alle Iunones, provvedendo anche a definire le prescrizioni che ne disciplinassero l'uso pubblico e ne garantissero l'inviolabilità.

Le numerose e tuttavia incerte testimonianze di età romana in comune di Correggio non sembrano più antiche della seconda metà del 1 secolo a.C.. Le attuali conoscenze non illuminano pertanto il lungo processo della romanizzazione di questo territorio, ai cui albori si collocano la costruzione della via Aemilia (187 a.C.), la deduzione della colonia cívíum Romanorum di Mutina (183 a.C.) e la fondazione di Regíum Lepidi(probabilmente nel 175 a.C.). Il territorio circostante quest'ultimo centro fu probabilmente appoderato in occasione delle assegnazioni viritane del 173 a.C.. Ai 2000 coloni inviati a Mutína erano stati in precedenza attribuiti lotti di 5 iugera di terreno agricolo a testa, pari a circa un ettaro e un quarto di superficie. Si è calcolato che tale limitata estensione di terreno data in proprietà, pur in una regione ad elevata produttività quale doveva essere anche allora il Modenese, fosse appena sufficiente a garantire l'approvvigionamento di cereali necessario ad una famiglia di 3-4 persone nel corso di un anno. In queste condizioni si rendeva indispensabile la utilizzazione dei terreni pubblici della colonia lasciati a pascolo o riservati ad altri usi comunitari.

Il corso del Tresinaro segnava probabilmente il confine amministrativo fra l'agro di Regium Lepidi e quello di Mutina, o, come si è anche proposto, con il territorio municipale di un'altra comunità civica, alla quale andrebbe riferita la centuriazione attorno a Carpi, le cui tracce più occidentali sono riconoscibili tra San Martino in Rio e Correggio.

In età romana la bassa pianura tra Reggio e Modena non sembra aver maturato episodi urbani di qualche consistenza, essendo rimasta sempre piuttosto periferica rispetto ai centri maggiori della regione ed appartata nei confronti delle principali direttrici di commercio. Un territorio dalle caratteristiche eminentemente rurali, forse gravitante su alcuni vicí, dotati di una qualche forma di autonomia amministrativa. Si discute se anche a Correggio si possa riconoscere la dignità di vícus nell'ambito del territorio di Regium Lepidi. I materiali, per la verità non numerosi, rinvenuti in area urbana potrebbero avvalorare questa ipotesi. Oltre a "marmi" appartenuti a un "colossale monumento", a monete e ad un sigillo dell'età di Vespasiano, che sarebbero venuti alla luce in occasione degli scavi per la costruzione del Teatro Municipale, s ricordano almeno due epigrafi funerarie, una delle quali, scoperta all Rocchetta nel 1750, adibita a selciato e infine distrutta nel 1880, commemorava un L. Seriorus; l'altra, rinvenuta in una cantina nel 1814, fu' murata entro la chiesa dedicata alla Madonna della Rosa. In anni più vicini a noi si sono rinnovati i ritrovamento di frammenti di ínstrumentum in luoghi diversi del centro cittadino.

Una lapide iscritta, rinvenuta nel 1983 a Lemizzone, località non distante da tracce consistenti di centuriazione, ricorda un intero gruppo famigliare, quello degli Antistíí, compresi i due liberti cui probabilmente si deve la costruzione del monumento, sul quale la tabella doveva essere apposta. L'alta antichità dell'iscrizione, la seconda metà del 1 secolo a.C., coincide con le nuove deduzioni coloniarie intraprese al tempo del secondo triumvirato e poi da Augusto, di cui beneficiarono soprattutto ufficiali e soldati delle guerre civili da poco concluse. I frammenti fittili e le tracce di laterizi pavimentali rinvenuti non lontano da quel luogo fanno pensare all'esistenza di una vílla, a ridosso dell'area con tracce di centuriazione.

I provvedimenti di Augusto non tardarono a ripercuotersi sulla geografia del popolamento, determinando anche nella bassa pianura una capillare opera di colonizzazione.

Alla prima età imperiale si datano alcune delle più significative testimonianze di età romana del territorio di Correggio.

Risale agli inizi del XVII secolo il ritrovamento del più noto fra i monumenti venuti alla luce nel Correggese, il leone funerario con relativa targa iscritta che si conserva nel cortile del Palazzo dei Principi. Leone ed epigrafe facevano parte, come noto, di un ben più articolato monumento, le vicende della cui scoperta e distruzione meritano di essere richiamate anche in questa sede. Fu il capitano Orazio Rivolta a promuovere scavi su larga scala in un terreno non lontano dalla chiesa di Rio Saliceto, dove i lavori agricoli avevano evidenziato "le vestigia di un edificio sotterraneo". Il sepolcro di "smisurata grandezza" che fu possibile riportare in luce, non senza notevole dispendio di mezzi, venne descritto come una grande cassa di marmo situata al centro di quelle strutture, con quattro leoni e due urne. Non si esitò naturalmente a scoprire il contenuto delle urne, che, spezzate, non rivelarono altro che "acqua odorifera". Non ebbero sorte più fortunata le altre parti del monumento, e se tre dei leoni furono ridotti in calce, altri marmi furono dispersi tra Correggio e Rio Saliceto, destinati agli usi più vili.

Il leone superstite, dopo essere stato esibito per qualche tempo all'ingresso della dimora di Giuseppe Zuccardi in Rio Saliceto, fu concesso nel 1623 al Principe che dispose di collocarlo nel sagrato della chiesa dedicata alla Madonna della Rosa. La targa con l'iscrizione, adibita a soglia del Palazzo Civico e poi impiegata in una delle prigioni, fu murata all'ingresso del convento del Corpo di Cristo per essere infine ricongiunta al leone. Soltanto nel 1930 se ne dispose il trasferimento sotto il porticato del Palazzo dei Principi.

Rio Saliceto (oggi a Correggio), Palazzo dei Principi). Leone funerario e lapide iscritta

L'iscrizione commemora C. Fuficius Hílario, che si immagina appartenere alla classe magnatizia, considerate le dimensioni e la qualità del suo sepolcro.

L'aspetto terrificante del leone, tutto proteso a fauci spalancate nell'imminenza del balzo, ben si addice al custode di una tomba, la cui ferocia può anche simboleggiare la violenza ed ineluttabilità della morte (fig. 12). Il rendimento anatomico soprattutto del pelame nella criniera lo apparente ai leoni funerari rinvenuti in altri centri dell'Italia settentrionale e particolarmente a esemplari modenesi della prima metà del I secolo d.C..

Assieme alle altre tre fiere si immagina collocato agli angoli di un grande basamento parallelepipedo sul quale poteva innalzarsi o un monumento cilindrico, oppure una struttura architettonica più complessa, a edicola, del tipo che si osserva ad Aquileia. Quale che sia la ricostruzione attendibile di questo sepolcro, non esclusa una struttura a recinto che sarebbe più rispondente alle descrizioni fornite dagli scavatori, si è comunque in presenza di un'architettura funeraria di notevole dignità, che ben si inquadra in età giulio-claudia in concomitanza con l'ultimo grande intervento coloniario nella pianura del Po. Si è tentati di collegare questa sepoltura monumentale alle tracce di villa intraviste a Rio Saliceto in anni recenti, in località Ca' de' Frati.

Da un altro sepolcreto, di incerta localizzazione, proviene un cippo limitaneo poi trasportato nella chiese di Villa Fosdondo, recante le dimensioni dell'area sepolcrale destinata ad un ignoto gruppo famigliare, che dalla strada su cui la stele doveva affacciarsi si approfondiva verso la campagna per forse venticinque piedi.

Sembrano potersi riferire ad un sepolcreto di età romana anche i materiali raccolti ad una profondità compresa fra i 3 e i 4 metri rispetto al piano di campagna negli sterri condotti alle cave di argilla presso Villa San Martino. Neppure in questo caso gli scavi avvennero sotto controllo scientifico, né le relazioni di Giovanni Bandieri e di Arsenio Crespellani poterono chiarire la reale entità di quelle scoperte, rivelandosi anzi, ancora una volta, contraddittorie.

Bandieri, che riferisce notizie trasmessegli dal prof. Andrea Balletti e dall'avv. Clinio Cottafavi di San Martino in Rio, accenna ad un ritrovamento dell'anno 1888, un sepolcro romano nel quale il defunto giaceva disteso con il capo ad Est, provvisto di un corredo funerario composto da un balsamario in vetro blu chiaro, da due scodelle di color rosso e da una lucerna. Più articolate, ma ad un tempo meno perspicue, le informazioni raccolte da Crespellani in occasione del sopralluogo effettuato nel 1890. Gli appunti manoscritti conservati tra le carte del suo archivio non apportano molta luce a quelle poche notizie. 1 rinvenimenti di materiali romani sarebbero avvenuti in più occasioni. Già nel 1884, quando responsabile dei lavori era il signor Taracchini, era venuto alla luce uno scheletro umano privo di suppellettile funebre, sempre che non si vogliano interpretare come oggetti di corredo i materiali che furono raccolti a due metri di distanza dalla tomba. La descrizione fornita da Crespellani coincide solo parzialmente con quella di Bandieri: "Lucerna fittile (senza bollo); due boccette di vetro; un piattello di terra rossiccia ad orlo espanso; altro ad orlo più ristretto; noci e ghiande fossilizzate carbonizzate" (Biblioteca Estense di Modena, Fondo Crespellaní, b. 2, fasc. 4 (A), c. 14).

L'anno successivo 60 metri a Ovest di quello scavo si raccolsero frammenti di anfore, il fondo di un piccolo vaso tornito di pasta giallastra, un coperchio, porzioni di un grande palco di corno di cervo e tre tronchi di quercia fossilizzati. Le ultime scoperte risalgono al 1889, quando dirigeva i lavori il Dott. Angelo Cattini. Alla stessa profondità dei precedenti rinvenimento (3-4 metri dal piano di campagna) si individuò uno scheletro umano giacente nella nuda terra senza oggetti di sorta. Ad una certa distanza da esso apparvero molti ciottoli sferici, che Crespellani interpretò come macinelli. Gli oggetti raccolti in quegli scavi subirono le stesse vicissitudini di quelli pertinenti al sepolcreto preromano. Anche in questo caso, una fotografia di G. Sorgato, reperita tra le carte di Crespellani, ce ne restituisce alcuni, fra i quali un balsamario in vetro soffiato, che sembra appartenere ad una classe ampiamente diffusa in tutta la penisola tra l'età flavia e l'età antonina (fig. 13). Non si conosce la situazione archeologica del territorio correggese a partire dalla fine del Il secolo d.C. e in età tardo- antica, anche se l'accurato regesto di Riccardo Finzi accenna a ritrovamento in località diverse di monete e altri materiali che potrebbero effettivamente risalire a questa fase. La perdita di tali materiali non autorizza a precisarne le cronologie. Fra le molte segnalazioni merita comunque un'attenzione particolare quella di un grande edificio venuto alla luce nell'inverno del 1881 a Villa Fazzano, e più precisamente in località Imbreto. Diversi muri in mattoni sesquipedali, costruiti su un vespaio di ciottoli fluviali, appartenevano forse ad un'azienda fondiaria di grandi dimensioni, che alcune monete di Filippo l'Arabo fanno risalire almeno al III secolo d.C.. Anche un piccolo sepolcreto con tombe a struttura laterizia, segnalate dal Magnanini a Villa Budrio, in terreno denominato San Martino, sembra appartenere ad età tardo-imperiale. La rarefazione delle segnalazioni riferibili a questa fase potrebbe rispecchiare una realtà economica radicalmente mutata, nella quale, scomparsa la piccola proprietà fondiaria, ci si avvia ad un processo di concentrazione delle terre in poche mani, alla nascita dei latifondo.

(*) NDC - in realta' il sito era delimitato ad ovest dal Cavo Argine. La notizia relativa al Tresinaro, pur essendo riportata in diversi testi, va attribuita ad un fraintendimento delle note del Chierici che parla di un alveo "antico del Tresinaro". Il sito va, quindi, localizzato nell'area indicata come "Fornace" nelle carte IGM e corrispondente all'area compresa fra la Statale per Carpi, il cavo Argine e Via Madonna Quattro Vie.

|