| Michele Frascari |

|

| Tresinara Vecchia | |

| AA.VV, "Cavo Tresinaro tra passato e presente", EETAbit Editrice, 1996 |

Lineamenti geomorfologici

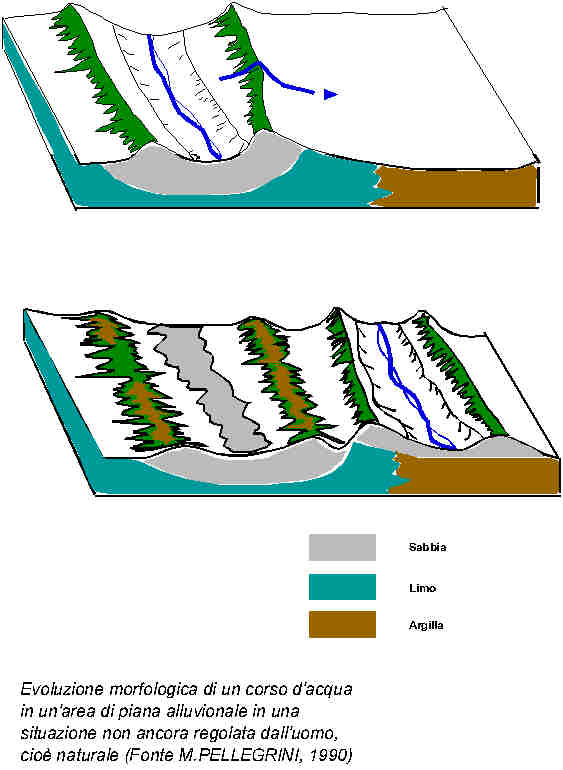

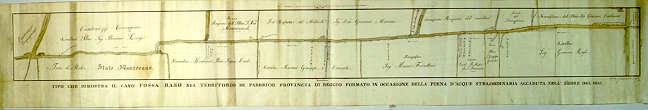

La situazione idrografica della Pianura reggiana come oggi noi la conosciamo è di recente formazione, iniziando a consolidarsi il corso naturale delle acque solo a partire dal XV secolo. Le caratteristiche territoriali sono state fortemente determinate dal percorso dei corsi d'acqua naturali: mentre nell'alta pianura si ritrovano sistemi a canali intrecciati detti braided, nella bassa pianura il fiume si scava un unico alveo, a meandri, e a mano a mano, trasportando sabbie e materiali litoidi finisce per autoarginarsi e a diventare pensile rispetto alla pianura. Con il tempo la sedimentazione in alveo ne riduce il volume e in occasione di una piena le acque si scavano una breccia e si riversano nelle basse sottostanti: il paesaggio storico della Pianura padana, nel periodo precedente a quello delle grandi bonifiche dei primi del Novecento, è dunque costituito da una serie di dossi allungati che rappresentano gli "edifici" costruiti dai fiumi nel loro lungo peregrinare per la Bassa, alternati a depressioni o "valli" dal drenaggio difficoltoso, formate durante le piene e semisommergibili in occasioni di eventi di pioggia torrenziali ( vedere fig.1 ).

Il comportamento torrentizio dei nostri fiumi ed il frequente fenomeno della tracimazione con l'alluvione delle terre circostanti è stato il limite più forte allo sviluppo delle comunità e della vita civile nelle nostre zone ed anche lo stimolo principale ad intervenire per regolare i deflussi: un vero e proprio governo delle acque, con alterne fortune, in corrispondenza ai periodi storici vissuti dalla Padania. Ma allo stesso tempo le acque torrentizie sono state anche apportatrici di buona terra a suoli che altrimenti sarebbero rimasti a lungo infecondi. Così lungo i dossi cresceranno gli insediamenti umani e si svilupperrano le coltivazioni, grazie anche alla natura fertile limo-sabbiosa dei terreni, mentre le valli, per la loro costituzione argillosa, saranno destinate a pascolo o utilizzate, nei periodi di sommersione, come vie d'acqua per gli spostamenti a breve raggio.

Da questa condizione di dipendenza dalle manifestazioni atmosferiche, dall'instabilità della rete idrografica e dal profondo legame che l'opera delle genti ha instaurato con i luoghi in cui ha abitato sono rimaste tracce numerose nei nomi dati ai luoghi, alle strade ed alle acque.

Idronimi e toponimi

I celti, antichi abitatori delle terre padane che venerano l'acqua e l'albero come simboli di fecondità e guarigione, risalgono le sorgenti per depositarvi statuette votive, affidano ad esse nomi di divinità. Molti dei nomi dei corsi d'acqua reggiani possono essere presumibilmente ricondotti a teonimi di derivazione celtica: Aventia, dea delle sorgenti, per l'Enza, Gabelus, dio del giavellotto, per il Secchia, Crosolos, ossia dio che scorre nel concavo, per il Crostolo, Dulovius , altro divinità celtica, per il Dolo. Per Luciano Serra il nome Tresinaro potrebbe richiamare il culto del dio-fabbro da una parte perchè isnaro in celtico significa ferro mentre il prefisso tri riprende il simbolo del tricipite .

Il nome del torrente è rimasto anche nel ricordo dei luoghi, come racconta il cavalier Tiraboschi nel suo Dizionario Topografico-Storico:...la Villa situata sulla via Emilia quattro miglia a mattina di Reggio chiamasi ab antiquo semplicemente Tresinaro, nome o preso o dato da lei al Torrente, ma oggi chiamasi Masone perchè prima del 1350 era ivi una Mansione (Maison) dell'ordine Gerosolimitano. La villa di Tresinara e' nominata in una carta dell'anno 1010 (1).

Trixinaria è anche il nome di una chiesa: ...nell'archivio della Cattedrale di Reggio conservasi un bel documento della fondazione e consacrazione di questa Chiesa circa l'anno 1133. Un Cittadino reggiano detto Giovanni di Bernardo Normanno, volendo fabbricare una chiesa e uno spedale a onore di Dio e della B.Vergine e del S.Sepolcro detto Tricenaria e avendo a' Canonici di Reggio comunicato disegno, questi pregarono l'arcivescovo di Ravenna Gualtieri perchè ne benediicessa la prima pietra e ne consacrasse l'altare.E questo è forse quello Spedale che è indicato in una carta del 1302 Fr.Johannes Preceptor domus de Tresnaria (2).

Ma circa l'etimologia del nome Tresinara, o meglio del suo latinismo Trixinaria, lo storico Rino Rio nelle "Vestigia Crustunei" fornisce un'altra spiegazione e che cioè ...le due Tessarole (Tesariolae) ed il Dugaro, nella zona a monte della via Emilia, sono le vestigia della stessa Trixinaria, cioè tre rami che si buttavano nel Rio (Trex in Rio)..(3), dove Rio era il nome, anteriore a quello di Trixinaria, in tempi più remoti, del tratto medio di quell'antica fiumana che percorreva tutta la pianura reggiana fino al Po e che si ritrova così denominato nelle carte prima del mille. Quindi aggiunge che ..il nome di Rio (Trixinaria) dato al regolatore del bacino modenese nel comprensorio della bonifica era evidentemente una derivazione della parola Lario o Larione, mentre si deve escludere senz'altro l'ipotesi, avanzata da altri, che il Larione ed il Rio fossero lo stesso corso d'acqua (4).

Rolo deve il suo nome al Rio (Rolum, Rolae, Ariolas, de loco Ariola in carte del 772 e del 962; Arolum, Ariolae, Arolae in carte del 1152 e 1192). Così è descritta Rio Saliceto, l'antica S.Giorgio di Rio, in un documento anonimo del 1788:...la Villa o sia Parrocchia di Rio deve avere sortita la sua etimologia dal Cavo Rio che è quello scolo d'acqua che divide la Villa a levante da Carpigiano, o pure perchè questa Villa contiene molti scoli d'acqua come il Naviglietto, Naviglio Grande, Canale ove è il Mulino, Fossa Maja di Budrione, Rio dei Cà dè Frati e tante altre fossette le cui acque tutte direttamente o indirettamente scolano nel cavo Parmigiana-Moglia (5).

Molti altri nomi attuali di cavi, ville e di paesi conservano i ricordi di questo Rio; così S.Martino in Rio, Budrione, Trignano, Ardione, Larione, Mandrio, Mandriolo, Migliarina (Migliarius), Quartirolo, Cavo Rio, Cavo Traiolo, Rio Grande, tutti nella zona del Rio o nelle sue vicinanze, mentre i nomi di Marzano e di Geminiole, dati a varie estensioni di terreno intorno a Stiolo, S.Martino, Trignano e S.Biagio di Correggio, rappresentano le depressioni e gli impaludamenti lasciati da questo antico corso d'acqua. Anche nel Carpigiano troviamo Geminiola e Zumignola e nel 1284 si legge che il letto della Zumignola venne affittato e ridotto a cultura. Secondo il Rombaldi era questo l'antico letto del Tresinaro; i carpigiani, per prosciugarlo dalle acque stagnanti, fecero un cavo e lo rifecero dopo che i reggiani, proprietari del territorio, l'ebbero riempito (6). Gli stessi toponimi stanno ad indicare l'estensione dei "domini" del Tresinaro. La Geminiola, dal latino medioevale Zaniolus zona bassa della collina dove si raccoglie l'acqua, scaduto poi al femminile Zamiola ( nel parlar comune "na zemiòla" è una vasta campagna lontana dagli abitati), Marzano e Fossa Marza da acque stagnanti e marcescenti, via Sabbioni, da Sablone cioè terreno sabbioso (7).

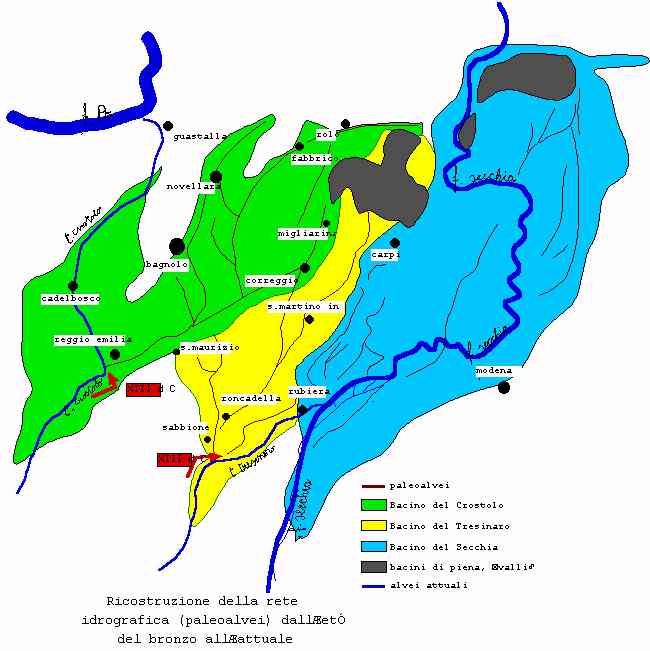

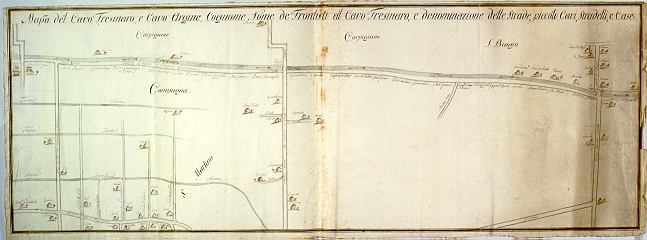

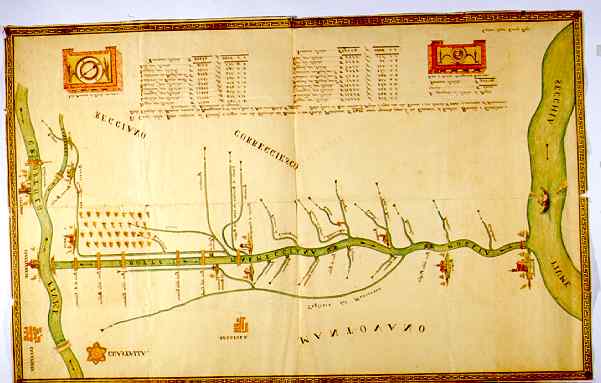

L'antico corso

Il cavo Tresinaro è in realtà quel che rimane oggi dell'antico alveo del torrente omonimo che scorre nel territorio tra i Comuni di Scandiano e Rubiera fino a sfociare nel fiume Secchia. Il torrente ha infatti subito ripetute deviazioni nel corso dei secoli cosicchè le popolazioni che si incontravano lungo il suo corso avessero consentita la coltivazione dei campi per il proprio sostentamento senza dover subirne le intemperanze. Da una ricostruzione della rete idrografica della nostra Regione attraverso lo studio dei paleoalvei ( vedere figura 2) è evidenziabile la grande influenza del torrente Tresinaro sulla pianura reggiana: le aree entro le quali il torrente ha divagato nei secoli sono pari come estensione a quelle del Crostolo e del Secchia.

Come ricorda ancora Rino Rio .... Il Rio sfociava, nei tempi anteriori alla conoide del Crustulus Magnus, da solo nel Larione, nel luogo ove sorse l'antica isola Muricola (S.Benedetto Po); in tempi successivi si unì al Crostolo presso Rolo ed ebbe sfogo nei rami più meridionali (Tagliata, Moglia) del Po stesso ( 9).

Riguardo alla regimazione delle acque superficiali si sa come i grandi lavori idraulici costruiti con la Bonificazione Romana abbiano resistito sino al termine del sesto secolo quando grandi catasrofi fecero rovinare quasi completamente l'edificio innalzato dall'uomo. Il Console Marco Emilio Scauro intraprese i lavori che arginarono il Po fino a Brescello e che permisero alle acque di scolare in cavi appositamente scavati nel Bondeno, l'antica Fiuma: queste bonifiche permisero di assegnare nuovi terreni ai coltivatori mediante il sistema della centuriazione, cioè della suddivisione del suolo secondo un sistema di coordinate formanti un reticolato. Segni della centuriazione sono rimasti nelle campagne del Correggese, del Carpigiano e del Brescellese, mentre più a nord sono scomparsi forse cancellati dalle alluvioni dei fiumi.

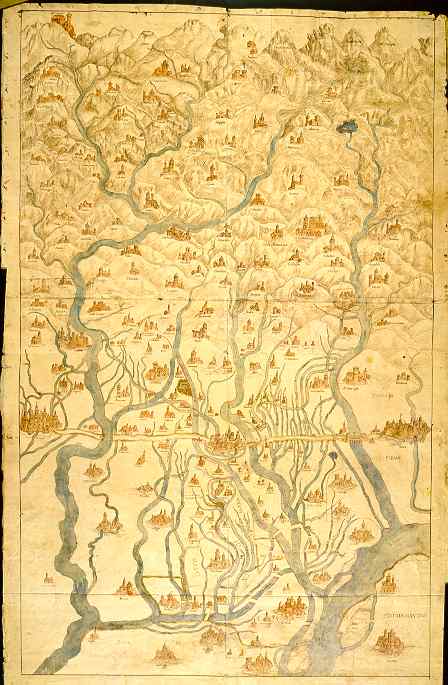

Circa i grandi rivolgimenti naturali che interessarono la Padania in questi tempi remoti ci racconta il Mori nelle sue "Le antiche bonifiche della bassa reggiana": ...i fiumi Enza, Secchia, Panaro nell'epoca romana sino al medio evo all'uscire dalle balze appenniniche in forza della loro inclinazione al basso, non scorrevano perpendicolarmente al Po, ma si portavano più verso il mare, sfociando nel po o nella padusa come vuole l'Argenta più a levante che non attualmente.In altri termini questi torrenti non passavano per una linea formante una specie di angolo retto con l'Appennino e il Po, ma sibbene per una linea formante l'ipotenusa di un triangolo abente ad angoli il punto di partenza dall'Appennino e quello attuale di arrivo nel Po, e per lati minori la distanza tra la foce attuale e l'antica, nonchè il corso presente da l'Appennino al re dei Fiumi (10).

Era quindi una situazione idrografica ben diversa dall'attuale, con il Po molto spostato a sud con un effetto di schiacciamento sulla direzione di fiumi appenninici, costretti a vagare nella grande Padusa, prima di sboccare in mare.Questo fino a quando un grande mutamento geografico subentrò a modificare l'orientamento dei fiumi e cioè la rotta del Po presso Ficarolo avvenuta tra il 1152 e il 1192 con una translazione verso nord che portò alla necessaria deviazione del Secchia, del Crostolo e dell'Enza con uno spostamento progressivo da est verso ovest.

Ma prima di questi grandi mutamenti il Rio, o meglio la Trixinaria, si congiungeva nel territorio di Rolo ad un antico alveo del Crostolo, che Rino Rio denomina come Magnus, uno dei dei corsi del Crostolo che diede luogo per espandimento alla formazione più imponente delle alluvioni nella zona centrale della pianura reggiana. Queste formazioni ebbero inizio nel III secolo a.c. e durarono ininterrottamente per 700 anni. Appartengono a questa conoide la maggiorparte dei terreni di Massenzatico, Pratofontana, Pieverossa e la parte alta delle campagne di Bagnolo, Novellara, Campagnola, Fabbrico e Rolo. Un ramo secondario di questo Crustulus Magnus formò i terreni alti di Budrio, Fosdondo,Canolo e Cognento.

Secondo Gabriele Mantovani il Crostolo riceveva il Rio al Cantonazzo e da questo punto in poi corrisponderebbe a quella "Fossa Scaveriola exiente in Braida de Noventa" nominata nel decreto del Re Longobardo Desiderio del 772, l'attuale Fossa di Raso.

La conoide del Crustulus Magnus, cioè la traccia detritrica lasciata dal trasporto solido di ghiaie e sabbie, con l'intercettazione del corso delle acque del Rio, che non poterono così più defluire nel Po, porta alla formazione di quegli acquitrini che originarono un vasto impaludamento allora indicato nelle antiche carte come Val Putrida e che prendeva parte della bassa padana reggiana e modenese: nel reggiano, a nord di Rio Saliceto, la cosiddetta "Campagna del Bondione" alla cui bonificazione provvede Corrado da Correggio verso la fine del secolo XIII e la tenuta di Cà de Frati che Eustacchio Cabassi in una lettera del 21 agosto 1790 al Tiraboschi così descrive: ...questa tenuta, divisa tra i due territori di Fabbrico e di Rio, viene circondata a Mezzogiorno dal Tresinaro, ossia canal di Migliarina, a settentrione dalla Fossa di Raso, che anch'essa divide il rollese dal territorio del Principato di Correggio, a ponente vien divisa dal picciol cavo detto il Naviglietto ed a levante ha per confine altro cavo scolastico detto la Fossassa ed i prati di Correggio (11). Nel carpigiano origina le valli di Budrione e di Novi e descrive la tenuta del Ronco del Frate. E' ancora visibile, a testimonianza, un sollevamento pleistocenico che, a forma di spina dorsale, si protende dal Correggese fino a Fabbrico e che ha formato i due caratteristici e tipici sistemi idraulici del comprensorio della bonifica: il bacino delle colmate del Crustulus a sinistra e quello delle colmate della Trixinaria a destra. Esso non è che l'argine maestro centrale comune dei due bacini di colmata.

II Vicus Bedollius (Bedollo), di cui le più antiche testimonianze scritte risalgono al 772, che giace sopra una palaffitta della era preistorica e fu indubbia dimora degli aborigeni, coincide con l'estrema propaggine di quell'argine. La sua presenza sarebbe inoltre segnalata da quella caratteristica svolta verso est che compie la Parmigiana-Moglia dopo aver ricevuto le acque reggiane e che anticamente veniva ricordata con il nome di ...Drizagnolus o semplicemente Driza perchè da questo punto e fino alla Chiavica Borsa il corso delle acque, impedite a proseguire dalla vecchia conoide del Crostolo, sembrava raddrizzarsi verso il modenese (12).

La Tresinara domina e caratterizza anche le formazioni agrarie della bassa del comprensorio modenese: la Secula e la Trixinaria vi si congiungevano nel loro sbocco al piano e formavano un unico alveo, occupando una rilevante striscia del terreno sul confine correggese e carpigiano e, in certi punti, raggiungendo tre km di ampiezza. Nel Principato di Carpi - sostiene Rino Rio - fra le campagne di Fossoli e di Budrione, lungo quella strada che prende ancora il nome di Via delle Senare e corre parallela alla Fossa Nuova, ci rappresenta la zona di maggiore e più intensa deposizione delle acque del Trixinaria (Dosso Senara) e chiaramente stabilisce l'esatta posizione dell'alveo centrale di questo torrente antico ed il suo tracciato che seguiva quasi esattamente il corso della Fossa Nuova attuale(13). Il "Dosso di Carpi", nel quale è compresa l'area archeologica detta "Savana", e che costituicse il più antico dosso fluviale noto in Emilia, deve presumibilmente le sue caratteristcihe morfologiche proprio al Tresinaro (14).

Ancora dopo il mille infatti il Secchia si divideva in due rami, uno dei quali, quello in via di esaurimento, proseguiva verso il nord insieme alle acque della Trixinaria, con le quali si confondeva occupando il letto dell'antichissimo Rio ed entrava nel territorio di Carpi e di Novi fino a sfociare nel sistema Bondenum-Burana e il secondo che volgeva, più ricco d'acque e con caratteristiche idrografiche ben individuate, a ovest (Situla, Secula, Sicla, Gabellus) dirigendosi sul territorio mirandolese e segnando i confini tra l'Episcopato di Reggio e quello di Modena. Nel 753 è nominata una "selva lamensa" tra i fiumi Lama e Moclena "in loco carpio" e il Moclena, antico ramo del Secchia, correva per Fossoli e si esauriva prima di Novi.

Questa confusione di acque ha servito a far battezzare dai Modenesi, fino al sec.XIII, col nome di Fossa Reginorum (fossa di Reggio) il tronco inferiore del Tresinaro:in molte carte antiche si trova il nome di Fossaregi, Fossa de regi, Fossaraxo, Fossa de raso di cui l'attuale nome dato al tronco del Tresinaro dal Cantonazzo al suo sbocco in Parmigiana -Moglia.

Il taglio nel XII secolo

Mentre ancora nel settecento il Tresinaro sfociava in quella diramazione del Po chiamata Bondeno, si ha notizia che tra l'ottocento ed il novecento sia già stato deviato direttamente nel Po stesso. Il corso originario scorreva nei pressi di Fellegara, Sabbione, Roncadella, Masone ( villa anticamente chiamata Tresinaro) per dirigersi verso S.Martino in Rio per un tratto che corrisponde a grandi linee a quello attuale. Così dice a proposito Giovan Battista Venturi nella sua Storia di Scandiano: il Tresinaro non s'univa, come fa di presente, a Secchia presso Rubbiera ma correndo solitario per Fellegara, Sabbione, Roncadella, Masone ec. andava sul Carpigiano a cadere in quel che oggi dicesi il Canale di Migliarina e quindi nella Fossa di Raso: si intraprese di rimediare i danni che esso Torrente recava alle Ville inferiori rivolgendolo da Fellegara ad influire in Secchia presso Rubbiera, operazione coerente al saggio principio idraulico che i Fiumi debbono, per quanto si possa, raccogliersi in uno (15).

La grande opera idraulica che avrebbe dovuto avere un effetto risolutivo sull'intraprendenza del Tresinaro, oltre che chiaramente un ovvio significato sociale e politico, non ebbe vita facile:..Quando il Marchese Niccolò d'Este fu diventato padrone di Reggio, i Modonesi, che non vedevano di buon occhio aumentarsi le acque di Secchia, pressarono nel 1415 che il Tresinaro fosse rimesso nel suo alveo antico.Il Marchese spedì Ingegneri a visitare i luoghi, dopo di che scrisse a Reggio che non permetterebbe cosa onde poteva nascer danno a quella Città a lui cara egualmente che a Modena: onde si sostenne la deviazione già fatta, nonostante che i Modonesi reclamassero ancora.Sembra dunque che il Tresinaro se ne andasse per l'alveo antico sin presso il 1300 (16).

A datare l'epoca del taglio vi sarebbero numerosi riscontri :..Nel Codice Pax Costantiae scritto intorno al 1300 fra i possessi del Comune di Reggio si notano le terre e l'Isolare di Tresinaro Vecchio in Fellegara e da Fellegara in giù sin dove si estende.E nel 1321 il Podestà di Reggio dopo aver citato con proclami chiunque pretendesse aver diritto, in fundo seu antiquo lecto Trixinaria veteris, nelle Ville di Sabbione , Gavasseto, Roncadelli e Tresinaro, onde vengano a dire sue ragioni, decide che il detto fondo appartiene tutto al Comune di Reggio (17).

Sono memorabili anche le caratteristiche dell'opera, come ci ricorda ancora il Venturi: ..sussiste anche oggidì in Fellegara a ponente della Botte di Canale di Secchia un muro semisepolto lungo intorno ai mille metri e chiamasi il muro de carpigiani perchè forse lo costruissero essi attraverso del Tresinaro vecchio ad oggetto di meglio assicurarsi che il Torrente mai più non corresse verso le lor campagne. Di fatti bisogna dire che, anche dopo la deviazione, il Torrente in piena rompesse alcuna volta a quella banda, poichè nel 1359 le sue acque corsero inondando sino alla Pieve di Prato (18).

Il taglio incide profondamente sulla portata d'acqua del tratto a valle di Rubiera. Infatti nella topografia il nomeTresinara quando è utilizzato ad indicare il Cavo viene spesso completato con l'aggettivo vechia a significare che si tratta dell'antico corso. Al più in questo confluiscono dopo il taglio le colatizie deille campagne intorno a Bagno, Cazzola e Marmirolo e gli espurghi dei relativi condotti fognari. La vecchia Tresinara prende a confine con il carpigiano il nome di Canale di Migliarina e quindi di Fossa de Raso nella quale si getta, prima dell'immissione in Parmigiana Moglia.

Il Canale dei Mulini

Le necessità d'acqua come fonte energetica per il funzionamento dei mulini impongono di reperire la risorsa in quantità maggiori di quelle garantite dalla vecchia Tresinara : è nel 1462 che il Duca Borso d'Este, d'accordo con Manfredo da Correggio, mette in pratica il progetto di derivare acque dall'Enza e immetterle attraverso un canale artificiale che si chiamerà appunto d'Enza, o dei Molini, o Ducale e che attraversando trasversalmente il territorio reggiano scende per 83 km verso Correggio, passa per S.Martino parallelo al Cavo Tresinaro con il quale unendo le forze "sorte per una luce regolata nella catatupa detta di S.Biagio e scorre verso Correggio" ( lo ricorda il toponimo di via Botte ). Si disse che Borso d'Este aperse e scavò il Canal d'Enza ma in realtà seppe sapientemente utilizzare canali preesistenti e precisamente l'antico ramo del Crostolo adattato a naviglio dai reggiani nel secolo XII. In compenso delle spese sostenute per la costruzione di due botti sotto i torrenti di Ciano e di Lusera e per la manutenzione del ponte-canale sul Rodano i Signori del Principato di Correggio possono fruire in tempo di irrigazione almeno di una macinatoria continua da suddividere con quelli di S.Martino che per tale vantaggio si incaricano di mantenere tutto il tronco del Canale che passa per il martinesco, compreso i ponti, le botti e la chiusa di Tresinara. Sempre a Duca Borso d'Este nello stesso anno si deve la decisione di deviare il Canale di Migliarina in Fossa di Raso a seguito delle numerose contestazioni sulla difesa dalle acque tra Carpigiani e Correggesi.

L'accordo per la costruzione del Canale Ducale, che passa sotto il nome di "Capitolazione Borsiana" venne osservato nello spirito per più di 4 secoli fino ai lavori del consorzio di Bonifica Parmigiana-Moglia.La decadenza del canale , anche per la difficoltà di regolarne la manutenzione per tutti gli 83 km del suo corso e dovendone suddividerne le spese e la manutenzione tra i tanti Comuni confinanti, inizia nel 1800. Una puntigliosa descrizione dello stato del manufatto la si ritrova nella relazione redatta dall'Ing.Bolognini "Questioni sul Canale Ducale d'Enza":...per la maggiorparte della sua lunghezza è in uno stato di mediocrità , e tale, che essendovi dell'acqua, non puossi dubitare, che non le offra un libero corso e sicuro, se si eccettui però la sua generale angustia d'alveo e di molti manufatti. Ma il tronco, che nella Comune di S.Polo costeggia il torrente Enza, tagliato sul pendio quasi perpedicolare sulla costa, è ridotto ormai al suo totale deperimento, nè saprebbesi quasi indovinare il modo di mantenervelo ulteriormente, tanto è infelice l situazione in cui ritrovasi (19).

Oggi il Canale d'Enza è ancora visibile per un lungo tratto nelle zone di Prato, Stiolo e S.Martino in Rio, dove si unisce al cavo Tresinaro nei pressi dell'impianto di sollevamento di via Rivone. Torna ad uscire con il nome di Canale di Fazzano lungo via Botte, rimane tombinato per tutto l'attraversamento del Comune di Correggio fino a via Repubblica, quindi rinviene nei pressi di via Carletti, passa davanti a Villa Tapparelli e infine si getta in Naviglio poco distante. Più a valle antichi tratti del Canale Ducale sono oggi rappresentati dalle diversioni del Canale di Correggio, dal Canale Caprì, dal Canale Bedollo e dal Canale di Fabbrico.

Con il 1796 che segna la fine del dominio della Casa d'Este e l'avvento del la Repubblica Cispadana e poi Cisalpina del periodo napoleonico viene introdotta la principale ristrutturazione in terra emiliana, tra le tante innovazioni di influenza francese, e cioè la suddivisione in Dipartimenti e Cantoni, più tardi in Circondari: il cavo Tresinaro viene integrato nel Dipartimento del Crostolo dove "gli serve da confine " insieme ad un fiume reale, il Po a nord, e quattro torrenti di prima classe, Secchia, Dolo, Enza e Crostolo. A capo dei Dipartimenti, a sorvegliare acque e strade, vengono posti in capo gli Ingegneri idraulici, alle cui cronache si devono molte delle notizie storiche e delle conoscenze circa l'idrografia e l'idrologia del territorio. Uno dei più noti rimane per certo il già citato Ludovico Bolognini, capo idraulico del Dipartimento del Crostolo tra la fine del 1700 e l'inizio dell'ottocento, ma ancora prima illustre perito della Congregazione Acue e Strade di Reggio Emilia, che con le sue "Memorie idrauliche" ci ha lasciato una preziosa e minuziosa opere di studio e ricostruzione della rete delle acque superficiali reggiane.

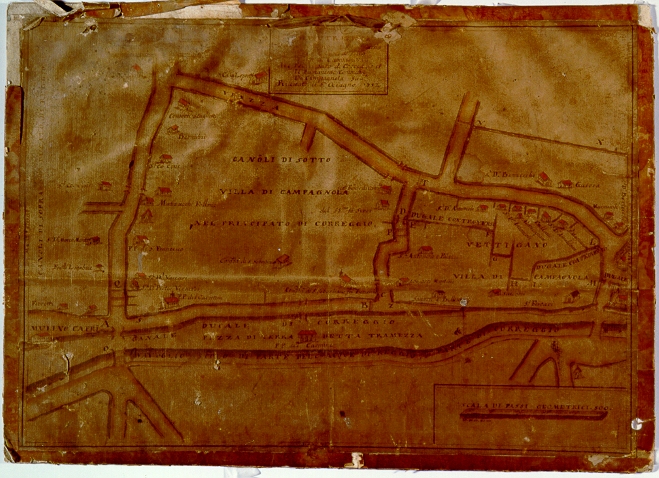

Nel periodo del suo mandato la Tresinara Vecchia origina dagli scoli delle Ville di Bagno, Cazzola e Marmirolo, nonchè da quella del Tresinaro, raccolti dai condotti denominati Dugaro, Fossa e Cerca. Dal punto in cui si unisce la Tassarola fino a Fossa Raso si estende per pertiche 2780 ossia metri 8840. Al momento di ricevere Fossa Marza lungo i confini tra il Martinesco ed il Carpigiano assume la denominazione di Fossa o Canale di Migliarina: in questa influisce il Cavo Argine della lunghezza di pertiche 2437 che sono metri 7749. Fossa Raso inizia invece nel Comune di Fabbrico al Ponte Cusina, con la direzione ovest-est sino ai confini di Novi: nel suo corso,oltre al Canale di Migliariana, riceve la Fossetta di Rio Saliceto, il Bondione grande e il Bondione piccolo, il Naviglietto, prosegue sino alla chiavica Borsa e termina nella Parmigiana a foce aperta, unitamente al Canalazzo, guarnito con chiaviche dette della Resega (20).

Le contese sulle acque

Come è facilmente intuibuile, alla pari di tutti gli altri cavi e canali che corsero e corrono tuttora verso la bassa, anche il Tresinaro ed in particolare l'uso delle sue acque è stato oggetto di lunghe, defatiganti e spesso aspre diatribe, se non addirittura teatro di vere e proprie guerre.

Si inizia dal torrente con le contese tra Reggio e Carpi:...La Città di Reggio pretende che le acque di Tresinaro siano tutte sue; essa le estragge al Nord della botte del Canale (di Secchia) e le conduce a cadervi dentro, poco al di sopra del Molino Rangoni.I Reggiani avevano già sino del 1179 ottenuto da Albricone loro Vescovo per mezzo dei consoli del Comune, l'acqua del Tresinaro, onde impinguare il loro Canale, dando in compenso al medesimo vescovo un cotessero di Molino entro ill Canale stesso (21).

Vari furono i patteggiamenti tra il Vescovo ed i reggiani che finalmente ottennero di costruire una derivazione, tuttora esistente, che da Jano passa a Pratissolo fino a Gazzo-Fogliano, immettendo le acque nel Canale di Secchia per portarle in citta: evidentemente l'accordo fu fruttifero anche politicamente in quanto, ricorda il Venturi, il vescovo tre anni più tardi venne nominato podestà di Reggio. Ma i carpigiani rivendicano acqua dal Tresinaro e ne chiedono conto agli anziani di Reggio: nel 1402 il Duca di Milano la concede e si perviene ad un accordo che permette ai carpigiani di trarre una macinatoria derivandola tramite un incile a tutt'oggi noto come Canale di Carpi che nasce "a mattina de Rubbiera" in località Montecatini.

Più a valle le contese si accendono principalmente sullo sfruttamento del Canale d'Enza.Nel 1593 il Duca di Modena era intenzionato di far biforcare il Canale d'Enza sui confini di Correggio per avviarne un ramo nel carpigiano.Ciò risultava contrario ai trattati e non ebbe seguito.Con l'andar del tempo nacquero varie contestazioni per il Canale e la Capitolazione Borsiana venne riformata successivamente negli anni 1526 e 1566, al fine di una più equa distribuzione delle acque.

In origine il Canal d'Enza sfociava nella Parmigiana-Moglia a Fabbrico, ma a causa della presenza di un mulino nel territorio rolese governato dai Sessi e delle traverse costruite per il suo funzionamento, specie d'inverno, le terre di Fabbrico, che si trovavano sotto il dominio del Principato di Correggio, restavano inondate. I Correggio nel 1458 scrissero a Mantova affnchè il Gonzaga"...si degni di far levare la chiusa da quelli di Rolo sulla Parmigiana..." altrimenti lo avrebbe fatto Correggio con la forza. Nel 1474 si perviene ad un accordo per cui, abbattuti i mulini di Fabbrico e di Rolo, si devia il Canal d'Enza costruendogli un nuovo alveo e facendolo sfociare prima in Parmigiana e poi, più tardi, nel Naviglio di Correggio.

Non tutto però finisce per accomodarsi. Molto cruenti sono stati i rapporti tra i Martineschi e i Correggeschi per la giurisdizione sui cosiddetti "terreni di mezzo", dettagliatamente raccolta nel carteggio tra il Governatore di S.Martino e il Duca di Modena. La sorveglianza sui confini, affidata salle truppe di S.Martino suddivise in tre o quattro corpi di guardia, veniva garantita "alla volta di Stiolo, verso il Canale dell'Herba, di Panzano e dell'Appiccato". La situazione precipitò con l'avvento di Cosimo da Correggio ed in particolare a causa delle intemperanze del fratello Siro, tirannello provocatore che ardì sfidare il Duca Cesare d'Este : questi rispose il 12 novembre del 1615 con tutta la forza del suo esercito costituito di ben 7.000 uomini che presero d'assalto il Correggesco sui confini presidiati da un manipolo di soldati spagnoli. Anche il Tresinara viene tirato in mezzo: i Sanmartinesi diedero infatti man forte al Duca rompendo con palle di ferro la chiavica di Tresinara in modo che l'acqua del Canale d'Enza passase nel Cavo e allagasse i dintorni con grave danno dei mulini correggesi.

In altre occasioni, come ricorda il Finzi nel suo "Le contestazioni territoriali fra Correggio e S.Martino", le cose avevano funzionato per il meglio:..un altro simpatico accordo avvenne fra Correggio e S.Martino il 24 aprile 1517, a rogito del notaio Francesco Alfonso Bettoni, a proposito dell'escavo della Fossa Marza. Detto scavo avvenne a spese comuni da via Nuova sino al Tresinaro e nel testo dell'accordo è prevista la costruzione di un nuovo cavo da via Nuova a Fossa Faiella, qualora l'opera compiuta non fosse stata sufficiente a smaltire le acque che colavano nella Fossa Marza...(22). Dal rogito si legge: "..cavatur Dugale illud dictum vulgariter la Fossa marza incipiendo ad locum dictum vulgariter il Zapello dei Morganti.....eundo usque ad Tresinarium". Benchè ci siano prove di rimostranze al Sovrano di Modena da parte dei pubblici rappresentanti di Correggio fin dai primi del 1700, solo nel 1810 abbiamo memorie scritte circa i contrasti sull'uso della Fossa Marza. In quell'anno la Delegazione del Circondario d'acque di Correggio segnala all'agente dei bacini della corona d'Italia a Reggio che nella possessione Levata di tal Luigi Trivelli a Panzano, i cui terreni costituiscono la naturale divisione tra questi circondari e il modenese e il carpigiano, è stato fatto un taglio nell'argine che fa da confine alla proprietà, cosicchè le acque di Panzano e Campogalliano in caso di escrescenze non possono passare per lo stretto regolatore carpigiano di Fossa Nuova ma caricano la Fossa Marza di otto e più macine d'acque non sua, da questa corrono nel Tresinaro, o canale di Migliarina, e giunte alla Cà de Frati rompono gli argini e sforzano le acque di Fossa di Raso a gonfiarsi e a spandervi come è accaduto lo scorso dicembre per ben quattro volte. Gli ispettori della Delegazione rilevano che il taglio, ricordato più avanti come taglio della Geida, è del tutto abusivo in quanto non munito di chiavica o paratoia e privo di continuazione con Fossa Marza e, in ogni caso, la possessione non ha mai pagato la tassa per lo scolo idraulico. Si ha in effetti ricordo che nel luogo ove adesso è il taglio ci fosse tempo addietro un abbassamento dell'argine per permettere il passaggio di carri e vetture che da S.Biagio si recavano in Secchia a caricare la ghiaia. Vengono interessate le delegazioni di Carpi e di S.Martino, con i rispettivi periti , che non possono che confermare l'avvenuto taglio e la sua clandestinità e sottolineare come sia cosa affatto contraria alla ragione... che alcuni privati di un Dipartimento mandino, indipendentemente da convenzioni formali, le loro acque in un altro per un taglio dilatabile a capriccio e ne inondino i terreni senza sottostare ai pesi comuni in ragione del comodo e dell'interesse che ne risentono. Il prefetto del Dipartimento del Crostolo sollecita la sistemazione del taglio al collega del Dipartimento del Panaro. La vicenda non trova buon fine se sette anni più tardi l'ingegnere Ficarelli, incaricato dal Governatore di Reggio, rileva come non siano intervenuti mutamenti nella proprietà Levata in Villa di Panzano, nel frattempo entrata con S.Martino in Rio a parte del Dipartimento del Panaro, e conclude per la convenienza di allargare il regolatore di Fossa Nova di Carpi. Ancora nel 1840 il podestà di Correggio solleva la questione finchè il Governatore di Modena non si decide ad una nuova ispezione nominando alla bisogna i due ingegneri comunali di Carpi e Correggio.

I periti trovano le cose così come stavano quarant'anni prima e anzi verificano che lungo la cosidetta strada imperiale su confine tra i due comuni, nel tratto che costeggia Fossa Marza e Cavo Tresinaro, gli abusi sulle rive dei medesimi si sono moltiplicati producendo parecchi scorrimenti ad essi pendenti a pregiudizio del libero corso delle acque. La questione sembra finalmente risolversi nel dicembre dell'anno seguente, anche se in modo singolare, quando il comune di S.Martino, sollecitato dal Governatore di Modena a chiudere la vertenza con i correggesi, riafferma, per bocca di Carlo Giudici agente comunale, il proprio diritto ad usufruire del taglio della Geida per lo scarico delle acque in sovrappiù, considerato che si tratta di poca cosa in confronto ai danni che ne deriverebbero alle case panzanesi o alle ville di Gargallo e Santa Croce in caso di rottura dell'argine carpigiano. Propone così ai tre comuni interessati una più frequente e regolare escavazione di Fossa Marza e Tresinaro in modo che con l'abbassamento dei relativi alvei questi possano ricevere le acque in esubero le quali non consistono poi in ultima analisi che in un corso di un macina d'acqua (23).

Anche Fossa di Raso fu oggetto di contese: nel 1463 una sentenza emessa dal Commissario Costabili, giudice delegato dal Duca Borso di Ferrara, aveva stabilito la proprietà carpigiana di Fossa di Raso, ma , per evitare che i signori di Rolo e di Correggio avessero inondate le loro terre questi potevano utilizzare la Fossa come scolo delle proprie acque utilizzando una bocca da aprirsi sotto il ponte di legno nell'arginello di S.Giacomo. Rimanendo inapplicata la sentenza si arriva pochi anni più tardi a minacciare guerra: i Correggesi mandano 160 uomini armati di balestra e altri armi a Cà de Frati per tagliare le acque, ma con una convenzione nel 1490 i contrasti si sanano. Correggio può introdurre le acque correggesche in Fossa di Raso ed in cambio si addossa l'obbligo di scavare e allargare la Fossa dal Cantonazzo al confine con Novi e gettare la terra sull'argine del Carpigiano. Da documenti posteriori si legge che"...dal 1463 e 1490 le acque del Canale di Migliarina e Tresinaro Vecchio e altre colano in Fossa Raso..."(24).

Nel 1783 la Congregazione delle Acque e Strade di Correggio delibera di opporsi all'introduzione degli scoli carpigiani in Fossa di Raso, attraverso la Chiavica Borsa e altre chiaviche sul canale di Migliarina, senza pagare i dovuti tributi. Risulta invece alla comunità di Carpi che sia suo diritto scaricare le acque in Fossa Raso come da documenti del 1536 dove Gianmaria Orabono nella relazione per la bonifica del carpigiano descrive la presenza di uno sfogatoio, sorraduro, sull'argine del Cavone, in località Ponte della Pietra ai confini con Novi, che va in Fossa de Rasa supra la quale ge due chiavege che se apreno e se asserrano segondo li bisogni, la qual Fossa scorre a la punta dove viene il Condutto de la Parmesana fiume, condutto potentissimo el quale per viva forza rebate le acque che viene per Fossa Rasa talmente che ditta Fossa core insuso per spatio de miglia quatro. Chiamato a periziare lo stato dei luoghi l'ingegner Ludovico Bolognini attesta, con grande dovizia di particolari e attento esame del territorio, l'irregolarità del taglio e il pregiudizio sofferto dai correggesi. Per naturale pendenza del Cavone verso la chiavica Borsa infatti deviano attraverso il taglio non solo gli scoli delle tenute circostanti ma anche le maggiori acque dei suoi affluenti Dugarolo, Valtrajna, Fossa Nuova, Fossa di Mezzo e Gavasseto, oltre a diversi fossatelli minori, begoni, che scolano in Cavone a beneficio delle terre basse. Alle rimostranze dei correggesi si allineano le proteste della Corte di Mantova, del Ducato di Parma e delle digagne di Rolo, Reggiolo e Guastalla, ma nel rogito del notaio reggiano Giovanni Maria Venturi, dalla cui inchiesta si evince che il taglio è stato effettuato in tempi recenti, i carpigiani tengono a verbalizzare la loro contrarietà a qualsiasi innovazione, almeno fino a quando non riceveranno ordini in tal senso dal duca di Modena, loro signore. Anzi si premurano di precisare che col tempo si renderà sempre più difficile lo scarico delle acque carpigiane in Sechia tramite il Cavone a causa del progressivo innalzamento dell'alveo del Secchia stesso che aumenta i rischi di regurgito. L'ingegnere delegato dalla comunità di Carpi conclude quindi per il mantenimento dello sfogatoio in attesa che si possa spostare l'immissione del Cavone in Secchia più a valle in territorio mantovano e ivi costruire una nuova chiavica. Non è dato di sapere se e quando il ducal fisco, interpellato per dedurre le sue ragioni che riguardano lo scolo delle tenute camerali per la Chiavica Borsa, ricevuta proroga dal serenissimo Arciduca Governatore della Lombardia austriaca circa la raccolta delle fonti documentali in sostegno dell'assunto fiscale che vedeva soccombente il ducato di Modena, abbia poi finalmento riscosso (25).

Il passato recente

Il governo delle acque reggiane agli inizi del '900 è contraddistinto da una miriade di Consorzi , speso nati dalle antiche Congregazioni, con competenze ristrette a territori delimitati, senza un vero coordinamento e comunque non in grado di cogliere e gestire

la complessità della questione idraulica. Di questo periodo rimangono gli Statuti, le delibere di spesa, i dazi, le liti e i contenziosi a raccontare l'evoluzione della rete idrografica provinciale. A San Martino in Rio avevano sede tre Consorzi: Cavo Fossa Marza (1906), Cavo Traiolo (1914) e il Consorzio intercomunale del Pubblico Colatore Tresinaro (1908) che provvedeva a regolare il regime delle acque del Tresinaro nel tratto tra S.Martino e Correggio. A Correggio avevano sede cinque Consorzi: Cavo Argine (1897), Cavo Naviglio (1921), Cavo Arginello di Prato, Cavo Brigna (1919) e infine Cavo Tresinaro, il cui atto costitutivo era stato approvato nel 1877, al quale spettava di provvedere alla funzionalità del corso d'acqua da Correggio al confine con il comune di Carpi e per tutta la rete di fossatelli interni che trovavano recapito finale nel Cavo (26).

Il 1912 segna la data di costituzione ufficiale del Consorzio di bonifica di prima categoria in destra del Cavo Parmigiana - Moglia, poi modificato più semplicemente in Bonificazione Parmigiana - Moglia nel 1928. L'Ente prende nome dall'omonimo canale che costituisce il perno di tutta la gestione idraulica della provincia reggiana e in parte modenese. A questo Consorzio, che raccoglie l'eredità di 15 Consorzi reggiani e 19 modnesi tutti soppressi nel '29 con decreto reale, per le competenze che eprimeva e per la rilevanza dell'estensione coperta, il Ministero dei Lavori Pubblici affida il compito di regolare la conduzione delle acque nei 30.000 ettari situati in destra della Parmigiana, per arrivare ad una razionale separazione delle acque basse dalle acque alte, volendo cioè evitare che i cavi che trasportavano le acque provenienti dai territori più alti allagassero i terreni bassi garantendo al contempo la possibiltà di liberare dalle paludi le aree depresse.

Nell'ambito dello schema fondamentale di realizzazione della bonifica, Cavo Tresinaro assume una notevole rilevanza in quanto diventa uno dei più importanti colatori della zona alta della pianura reggiana-modenese. Per garantire al meglio al funzione di scolo ad esso attribuita, agli inizi degli anni '30, nel quadro delle "Opere complementari di bonifica" destinate a completare il progetto di riassetto idraulico del territorio, la sezione del Cavo viene adeguata ad una precipitazione di 69 mm in 48 ore, valore ordinario per le precipitazioni dell' epoca, tenendo conto che allora, potendo contare su vaste aree improduttive e non abitate, rimaneva l'uso di permettere le tracimazioni dagli argini e gli allagamenti.

Da allora a oggi le trasformazioni che ha subito il territorio sono state tante e di tale intensità che anche per garantire una maggiore sicurezza idraulica agli insediamenti nel frattempo cresciuti a dismisura, a fronte di un'evidente precarietà nella funzione svolta svolta dal Cavo, si è reso necessario rivedere i calcoli basati sui coefficienti udometrici di inzio secolo. Sulla base dei risultati dello Studio idrologico e idraulico del Comprensorio effettuato dal Dipartimento di idraulica dell'Università di Pavia l'Ente di Bonifica ha rievuto i finanziamenti per un progetto di adeguamento della sezione di deflusso del Tresinaro, di rifacimento di suoi manufatti inadeguati ( 20 ponti più alcune briglie), di costruzione di una cassa di espansione di circa 100 ha in località Cà de Frati, i cui lavori sono attualmente in corso (27).

Per quest'ultima progettazione il sito, scelto non a caso sulle spoglie degli antichi "domini" della Trixinaria e sul quale verrà effettuata una preziosa opera di ricostruzione vegetazionale delle fitocenosi che caratterizzavano le aree depresse della Padusa, riconsegnerà al presente un importante pezzo della nostra storia.

BIBLIOGRAFIA

Dizionario tipografico-storico degli Stati Estensi del cavalier Girolamo Tiraboschi, Modena 1825, V.II, pag.382, Tipografia Camerale (1) (2)

Terreni e irrigazione, studi e ricerche nei comprensori delle Bonifiche padane fra Enza e Secchia, Rino Rio, 1932, Tipografia Goretti Reggio Emilia (3) (4) (8) (9)

Storia della Villa di Rio Saliceto sotto Correggio, documento anonimo del 1788, da "Cuori in Festa, per il venticinquesimo del Parroco, Rio Saliceto, 8 settembre 1953" (5) (11)

Correggio, Città e Principato, O.Rombaldi, Ed.Banca Pop.di Modena, 1979, pp.92 (6)

Le strade di San martino in Rio, Guida Toponomastica , Umberto Borghi , 1995 (7)

Le antiche bonifiche della bassa reggiana, Arc.Prev.Ans.Mori, Parma 1923 "La Bononiana"Tip.Mutilati (10)

Vestigia Crustunei, la vicenda storica dell'agro reggiano, Rino Rio, Libro Primo 1931-XI, Luigi Bonvicini editore Reggio Emilia (12) (13)

Gli aspetti fisico-geografici, di A.Fiori, G.Gasparini, A.Iotti, pag.12 della Relazione sullo stato dell'ambiente a Carpi 1990-1994, Comune di Carpi, aprile 1995 (14)

Storia di Scandiano di G.B.Venturi, Modena, 1822 (15) (16) (17) (18) (20)

Questioni sul Canale Ducale D'Enza, Ludovico Bolognini, Reggio Emilia, 1884, Tipografia Giuseppe Degani (19)

Memorie idrauliche per il Dipartimento del Crostolo, Ludovico Bolognini, Reggio Emilia 1808, Tipografia Torreggiani (21)

Accordi e Contese fra Correggio e S.Martino in Rio, nella Storia, Riccardo Finzi, Correggio, Soc.Cromotip.,1935 (22)

1295 - 1900 Bonifica e Cavo Parmigiana Moglia nei documenti scelti da Giovanni Ramusani, a cura di Gino Badini, edito dal Consorzio della Bonifica Parmigiana Moglia - Secchia e Cassa di Risparmio di Reggio Emilia (23)(25)

Storia di Rolo, Gabriele Mantovani, Ed.Libreria IL PORTICO, Carpi, 1978 (24)

La bonifica e l'irrigazione, a cura di Gino Badini, 1990, Consorzio della Bonificazione Parmigiana - Moglia 1912 - 1987, pp. 29-30 (26)

Progetto esecutivo di sistemazione del Cavo Tresinaro, Consorzio della Bonifica Parmigiana - Moglia, agli atti del Comune di Correggio, ottobre 1988 (27)